そこで、就活を前にした大学生へのアンケートをもとに、「いい採用」のヒントを探ってみた。

企業は何に悩んでいるのか

それによると、61%の企業が「人手不足」だと感じており、過去3年間の採用では「学生のエントリー数が十分確保できているか」の項目で満足度が低くなっている。「特に中小企業でその傾向が強い」と地域連携・生涯学習センターの三木誠特命教授。「学生と会って話ができれば会社の魅力をきちんと伝えられるが、まずその機会がない」と悩む採用担当者が多いという。

また、「内定辞退者が想定以上の人数だった」という回答も多かった。「入社までこぎつけても、すぐ退職してしまう人もいる。早期離職率を減らすことも同時に取り組む必要がある」と三木さんはいう。

ミスマッチはなぜ起こるのか

いい人材を取りこぼしなく集めるため、企業はできるだけ多くのエントリー(=採用候補者)を集めようとする傾向が強い。すると、ネガティブな情報はできるだけ避け、ポジティブな情報を中心に発信することになる。学生は不十分な情報をもとにイメージだけで有名企業を選んだり勝手に期待したりして、入社後に現実とのギャップに気づくことになる。

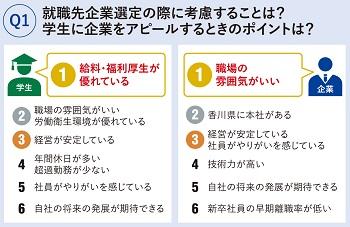

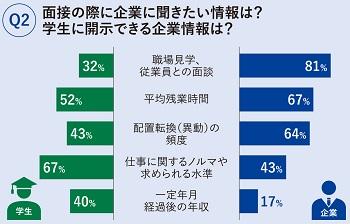

学生が就職先の企業を選ぶ時に考慮することは何か、それに対して企業はどういうことを実際にアピールしているのかを聞いたアンケート結果がQ1のグラフ。学生が気にしている「給料・福利厚生」「休日」「超過勤務」について企業は積極的にアピールしていない。一方、企業の回答で2位の「香川に本社がある」ことを学生はそれほど重視していないなど、両者の意識にずれがあることが伺える。

学生の地域企業への就職を促進する取り組みの一環として、8~9月に地元企業135社(回答89社)、10月に経済学部の主に3年生84人を対象にアンケートを実施

「就活生はSNSの口コミサイトなどで企業のマイナス情報をある程度把握しているので、いいイメージだけを発信していると印象が悪くなることも」と三木さん。入社後のお互いのギャップを小さくするためにも、インターンシップで会社の雰囲気を見せたり、収入や残業など実態に即した情報を開示したりしながら、事業の独自性や働きやすさを発信していく必要があるといえる。

採用担当者だけではなく 会社全体で取り組む

「いい採用ができるためには、会社の将来のビジョンをつくって社内で共有し、働きやすい環境を整え、人が集まる魅力的な会社にすること。それは、社員の満足度を高めることと同じだと思います」と三木さん。多くの学生に会社のことを知ってもらえる採用活動は、ブランディングの一つだということを意識しておきたい。

学生の生の声 情報源は「人」

企業を選ぶ時は、やっぱり給料が気になる。月20万円ぐらいが目安。今は希望の業種の情報を集めながら先輩に話を聞いたりしている。インターンシップにも参加したいけれど、

その日だけ取り繕ったことをするのではなく会社の日常が見たい。

●経済学部3年・女性 金融、一般企業事務職希望

バイト先で悩んだこともあるので職場の人間関係が一番気になるが、就職サイトでは分からないから、インターンシップに行くしかない。先輩訪問だと、前もって「ノルマがある」とか「こういうところが大変」という話も聞ける。知った上で選びたい。

国立大学法人 香川大学

- 住所

- 香川県高松市幸町1番1号(幸町キャンパス)

- 代表電話番号

- 087-832-1000

- 設立

- 1949年5月

- 学部

- 教育学部、法学部、経済学部、医学部、創造工学部、農学部

- 大学院

- 創発科学研究科、工学研究科、医学系研究科、農学研究科、

教育学研究科、地域マネジメント研究科、連合農学研究科 - 地図

- URL

- https://www.kagawa-u.ac.jp/

- 確認日

- 2024.03.07

おすすめ記事

-

2025.12.16

香川大「SETOKU」がセキュリティ人材育成部門で優秀賞

香川大学

-

2025.09.01

東京藝大×香川大「ぐんだらけ」

瀬戸芸2025引田エリアで3作品を出展東京藝術大学/香川大学

-

2024.07.01

香川大学法学部高校生懸賞論文2024募集スタート

香川大学

-

2024.06.18

空海の筆跡再び ~香川大学がAIを使って再現~

香川大学創造工学部

-

2024.03.05

香川大で四国財務局職員が特別講義

四国財務局

-

2024.03.07

「アート」と「科学」を融合 地域の“幸福度”を上げる

香川大学 学長 上田 夏生さん

-

2023.10.04

香川大学が空海の筆跡をAIで再現

香川大学

-

2023.07.31

香川大学ラボ訪問「希少糖の謎を探ろう!(農学部)」参加者募集

-

2023.05.18

授業以外での学びも、学内外のつながりも成長の糧に

香川大学

-

2023.04.15

「創発の実践」参加者募集

香川大学 大学院 創発科学研究科

-

2023.01.13

「高校生懸賞論文2022」表彰式を実施

香川大学