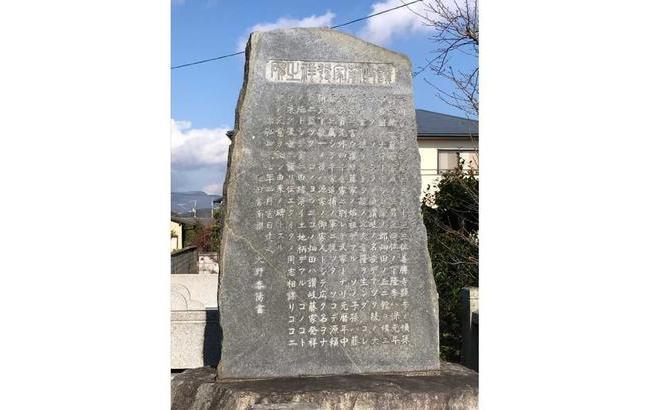

綾川町畑田藤原岡にある讃岐藤家発祥の碑(南かざし団地内)

讃岐公氏は、神櫛王(かんぐしおう)を始祖とする凡直千継(おおしのあたいちつぐ)の子孫だといわれ、東讃の三木・寒川両郡で勢力を張り、その一族は高松・三木・寒川・神内・植田・池田・十河・三谷・由良らの諸氏に分かれていきます。戦国時代には、十河氏が阿波の三好氏と結び讃岐一円に勢力を及ぼします。讃岐橘氏は、藤原純友(すみとも)を捕らえた警固使橘遠保(とおやす)の子孫で、荘内半島を中心に勢力を張り、長尾・海崎(みさき)・真部らの諸氏に分かれていきます。

讃岐の国人で最も有力な勢力を張ったのは、讃岐藤原氏の系統です。その初代は藤太夫章隆(とうのたいふあきたか)といい、父は、平安時代末期の大治4年(1129)に讃岐国司に補された藤原家成(いえなり)という公家です。家成は鳥羽上皇第一の寵臣といわれた実力者で平清盛の義母である池禅尼(いけのぜんに)の従兄弟にあたり、清盛が異例の出世をとげた背景には家成の助力があったといわれています。章隆の母は綾大領貞宣(あやのかみさだのぶ)の娘で、綾氏は日本武尊の息子である武殻王(たけかいこおう)/讃留霊王(さるれおう)の末孫といわれ、代々阿野(あや)郡の大領(だいりょう)※を務めていた豪族です。 ※郡司のこと

章隆の子・資高(すけだか)は、平氏の全盛期に阿野郡羽床(はゆか)郷の庄司(しょうじ)となり、初めて羽床氏を称します。その次男の有高は香川郡大野郷に住み大野氏の祖となり、三男の重高は羽床氏の嫡流を継ぎます。四男の資光(すけみつ)は阿野郡新居(にい)郷に住み新居・福家氏の祖となり、さらに資光の子・信資は香西・西隆寺氏の祖となります。讃岐藤原氏の一族は阿野・香川2郡を中心に勢力を伸ばして大林・平尾・有岡・古川・石川・平田・玉井・竹内・植松・三野氏らの諸氏に分かれていき、讃岐藤家(ふじけ)六十三家と呼ばれました。この中で最も有力となったのが勝賀山城を本拠とする香西氏で、南北朝時代に細川氏の被官となり、応仁の乱の頃、京畿で活躍します。

村井 眞明

歴史ライター 村井 眞明さん

- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。

- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん

おすすめ記事

-

2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏

シリーズ 中世の讃岐武士(34)

-

2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(33)

-

2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(32)

-

2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)

シリーズ 中世の讃岐武士(31)

-

2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)

シリーズ 中世の讃岐武士(30)

-

2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)

シリーズ 中世の讃岐武士(29)

-

2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)

中世の讃岐武士(28)

-

2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話

中世の讃岐武士(23)

-

2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士

中世の讃岐武士(22)

-

2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏

中世の讃岐武士(20)

-

2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代

中世の讃岐武士(19)