若者のコミュニケーションとは・・・・・・

コミュニケーションを大切にする。第一歩として、高松大学・高松短期大学では一般教養の中に「香川学」や「地域文化論」という授業を行っている。知っていそうで知らない学生たちの身近な地域について、授業で取り上げ興味を持たせ、その背景にある歴史や成り立ち、先人の偉業にも関心を持って調べることができるというものだ。「授業の中で耳にしたことから、本を読んでみようかな、知りたいな、やってみようかなという気持ちに結び付くのです。地域を知ることは、今の大学生には必要な事です」と佃さんは話す。それを実現するためには色々な人と付き合う事が大事で、このためのコミュニケーションなのだ。

大学の塀を崩すことで若者を育てる

そのために、幅広い年齢層の人にも大学に来てもらうことを始めた。その一つが、1998年に設置した生涯学習教育センターだ。先ほどの香川学から短歌、書道までの講座があり、年間に延べ3000人以上が大学に通ってくる。現役の学生が受講することもできる。また、学食でも一緒に食事する。この中で、学生に箸の持ち方を注意する事もあるそうだ。

そしてもう一つ、学生たちがどんどん地域に出ていく。経営学部では、1年生で興味のある企業を調べて、2年生ではグループで企業体験をする。そして3年生で長期間にわたるインターンシップを体験する。これは短期大学保育学科の保育実習のノウハウを生かしたものだ。さらに、ボランティア活動や地域のイベントに積極的に参加している。「社会や家庭、そして教育環境が昔と変わり、高校生までは周囲の支えがある。しかし、それでは厳しい社会を渡っていけない。だから、大学生のうちに地域社会に出てみる。そうすると色々な人とコミュニケーションを取らざるを得ない。また、その中ではいろいろ厳しい事を言われたり困った状況になる。こうなって初めて学生たちは自分で考え、行動ができるのです。この体験が自信となり、人間力に繋がります」と佃さんは話す。そして、経験できる環境を精いっぱい整えた大学にしたいと佃さんは加えた。

この成果は、数字として明確に表れている。高松大学・高松短期大学の過去4年間の就職率は、全学部・学科とも95~100%となっている。

地域における大学のあり方とは

「地域活性化とは、イベントや施設にお金をかけることではなくて、関わりあうすべての人たちの間でコミュニケーションを積み重ね、その中から新しいものが生まれてくることだと思います」

つまり、大学と地域との密接なコミュニケーションこそが、地域の活性化に繋がるというものだ。大学が地域を作り直し、地域は実学で学生たちを育てていく。その上で、高松大学・高松短期大学の将来の姿について聞いた。

「学生を教育して社会に出す、そして社会人になっても、新たな教育のために大学にいつでも戻ってこれる。これを繰り返すことによって高度な人を育成できるんです。リカレント教育というものですが、このシステムを実践していきたい。これによって大学は地域ともっと密着していける。学生たちは、大学の所在する地域で教育されてこそ意味があるのであって、結果的に地域を良くしていくことに繋がるのです」と佃さんは語った。

そして最後に、「地域の中で若者が本当にやりたいことを素直に取り組める、にぎやかで元気な大学にしたい」と笑顔で話した。

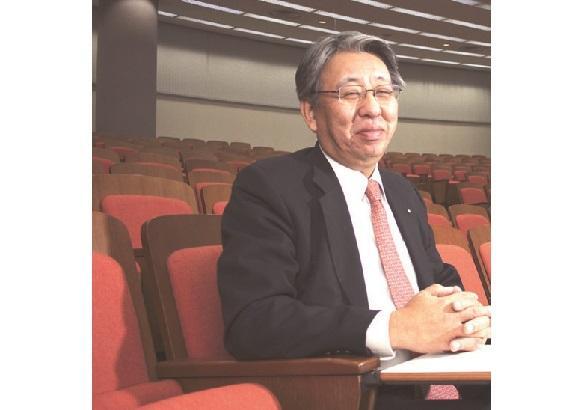

佃 昌道|つくだ まさみち

学校法人 四国高松学園

- 住所

- 香川県高松市春日町960

- 代表電話番号

- 087-841-3255

- 設立

- 1961年

- 事業内容

- 高松大学・高松短期大学・高松東幼稚園の運営

- 沿革

- 1961年4月 高松東幼稚園開園

1969年4月 高松短期大学開学

1996年4月 高松大学開学

2000年4月 高松大学大学院経営学研究科修士課程開設 - 地図

- URL

- http://www.takamatsu-u.ac.jp

- 確認日

- 2010.02.04

おすすめ記事

-

2010.04.15

短期大学の強みを生かした教育と地域貢献を実践する

香川短期大学 学長・工学博士 石川 浩さん

-

2025.10.02

“通える通信制”で広がる学びの選択肢

英明高校

-

2025.08.21

生徒の「やってみたい」が地域とつながる

進化するボランティア団体「TSUNAGU」大手前丸亀中学・高等学校

-

2025.08.07

技術も、社会も、自分で考える力を

参院選へ、高校生が言葉で投じた一票香川高等専門学校詫間キャンパス

-

2025.07.03

高校生に対するキャリア教育へ

四国経済界の取り組み四国経済連合会 専務理事 浅川 克巳

-

2025.06.05

島に学校が戻って来た!

工代 祐司

-

2025.04.03

新キャンパスを拠点に自ら学び、交流し、熱中してほしい

徳島文理大学 理事長 村崎 文彦さん

-

2025.02.20

メタ観光で魅力を再発見

デジタルを活用した地域探究坂出第一高校

-

2024.12.16

高校生向け冊子「Tec×Cha」11月発行

香川県教委・淀谷教育長に贈呈朝日オリコミ四国

-

2024.12.19

ワイナリーとコラボで農業の課題解決

規格外果実を有効活用したワインをシリーズ化農業経営高校

-

2024.08.15

一人一人と向き合う指導で

医師への夢を応援高松高等予備校「個別医進プレップ」コース長 髙橋 司(たかはし・さとる)さん