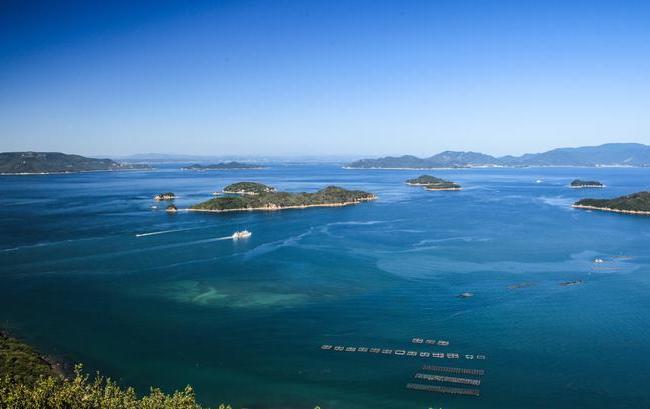

藩領には、高松・丸亀・多度津の3藩のほか津山藩(現岡山県津山市)があり、小豆島西部6村(土庄【豊島を含む】・渕崎・上庄・肥土山・小海・池田)がその飛地でした。幕府領には、倉敷代官所(現岡山県倉敷市)が管轄する地(倉敷支配所)と、人名(にんみょう)という自治が認められた大坂町奉行所管轄の地がありました。小豆島東部3村(草加部・福田・大部)、直島三か島(直島・男木島・女木島)及び満濃池御料(那珂郡五條・榎井・苗田村【現在の琴平町】)が倉敷支配所で、塩飽諸島(本島・広島など)が人名でした。朱印地には、金毘羅社領など4カ所がありました。

慶応4年(1868)5月17日、新政府は幕府から没収した倉敷支配所だった地などを治めるために倉敷県を設置し、小豆島東部3村・直島三か島・満濃池御料・塩飽諸島・金毘羅社領がその管轄に入ります。翌年の明治2年6月17日には版籍奉還が行われ、明治4年(1871)7月14日新政府は廃藩置県を実施し、高松藩は廃されて高松県とされます。これに先立ち、多度津藩と丸亀藩は新政府に廃藩を申し出、同年2月5日に多度津藩は倉敷県に編入され、続いて4月10日に丸亀藩は丸亀県とされています。また津山藩は津山県を経て北条県とされます。

さらに、その年の10月5日、倉敷県のうち小豆島東部3村など上記の地のほか旧多度津藩領が丸亀県に移管され、その約1カ月後の11月15日、第1次府県統合により、高松県と丸亀県が合併され香川県とされます。「讃岐」が一つになったのは、生駒藩以来約360年ぶりのことでした。「香川県」の名称は、高松城下が所属していた郡名からつけられました。最後に明治5年(1872)1月25日、小豆島西部6村が北条県から香川県に移管され、現在の範囲の香川県となります。しかし、こうしてできた香川県も、その後、2回も消滅の憂き目に遭います。

村井 眞明

歴史ライター 村井 眞明さん

- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。

- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん

おすすめ記事

-

2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏

シリーズ 中世の讃岐武士(34)

-

2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(33)

-

2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(32)

-

2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)

シリーズ 中世の讃岐武士(31)

-

2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)

シリーズ 中世の讃岐武士(30)

-

2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)

シリーズ 中世の讃岐武士(29)

-

2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)

中世の讃岐武士(28)

-

2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話

中世の讃岐武士(23)

-

2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士

中世の讃岐武士(22)

-

2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏

中世の讃岐武士(20)

-

2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代

中世の讃岐武士(19)