「完全燃焼して作品を作り上げた時ほど、周りの評価は高くない。独りよがりに自分を出し過ぎると、見る人、使う人は拒否するんですね」。過去に例がない日本伝統工芸展の優秀賞4回受賞などを誇るが、出来が悪いので出品をやめようかと思った時、つまり「未完成」だった時ほど、評判が良かったそうだ。

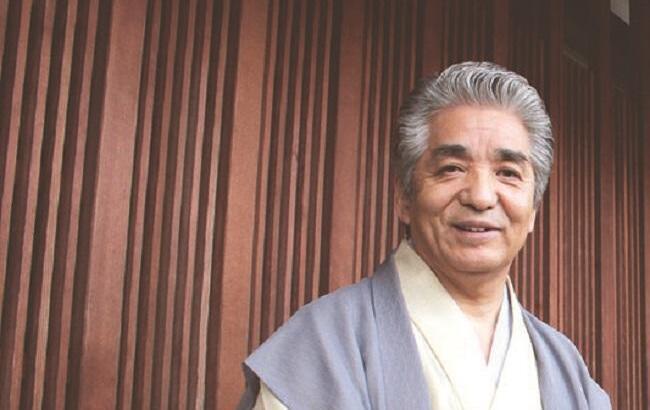

工房は、高松市の郊外、自然に囲まれた小高い山の中腹にある。2人の師匠の名前から1文字ずつもらい、「美国工房」と名付けた空間で、山下さんは静かに漆を塗り、彫り、磨く。

昨年7月、人間国宝に認定された。一作家としてだけではなく、伝統継承者として、低迷する香川漆芸の復権に向き合う。

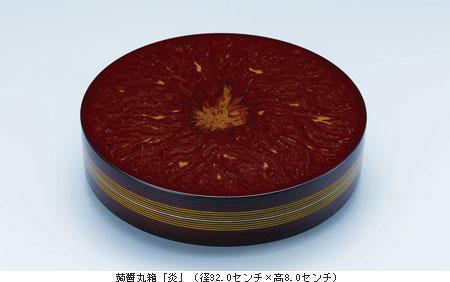

蒟醤

器物に漆を塗り重ね、蒟醤剣で文様を彫る。彫った凹部に色漆を埋め、乾燥させて平らに磨いて文様を表現する技法。

衝撃・・・・・「この道を究めたい」

「ものを作るのが好きなんだから、行ったらどうだ」。中学時代の進路相談で、担任の先生に言われた一言。高松工芸高校に進み、初めて漆芸に触れた。

元々手先が器用だった。漆のことは全く知らなかったが、やってみると楽しく、性に合った。たまたま訪れたある展覧会で、後の師匠となる故・田口善国さん(蒔絵の人間国宝)の作品「水鏡」に出合った。銀地で表した水辺で見え隠れする羽黒トンボ。衝撃が走った。

「漆にこんな世界があるんだ、と思いました。そしてこの道を究めたいと。高校生にして、『生涯の仕事にしよう』と心に決めたんでしょうね」

高校卒業後、人柄と作品に惹かれ、地元の漆芸家、磯井正美さん(蒟醤)に師事、その後、埼玉に住む田口さんのもとで学んだ。後に人間国宝となった2人だが、技術的な指導はほとんどなかった。

「良い作品を望めば望むほど、それに見合う高度な技術が必要になるので、自ら覚えざるを得ない。教わったのは、どのような美を求めていくかということ。2人の作品と背中を見て、漆芸家としての美学を学びました」

10年かかった「炎」

蒟醤丸箱「炎」(径32.0センチ×高8.0センチ)

子どもの頃から豊かな自然の中で育った。動植物、山や川、四季の移り変わり・・・・・・常に変化する自然界からさまざまなことを教わってきた。自然の中に身を置き、見て聞いて、心動かされた時、創作意欲がわいてくる。作品には常に、「新しい自分の自然観を表現する」という思いを込める。

「どうしても作ってみたい」というあるテーマがあった。しかし、いくら技術を磨いても、実績を重ねても、作る自信が持てなかった。

「炎」だ。

「庭でたき火をして、ずっと炎を観察し続けました。でも、表現する勇気が足りず、挑戦することすら出来ませんでした・・・・・・」

昨年9月から全国各地で開かれた第60回日本伝統工芸展。山下さんは、ようやく出品した。

蒟醤丸箱「炎」。時に燃え盛り、時に多彩なゆらめきを見せる炎を、朱漆と金粉で繊細に描いた。思い立ってから、10年が過ぎていた。

「炎はとても不思議です。操れるのは人間だけ。でも、思い通りにはならない・・・・・・これで私も少しだけ、成長出来たのかもしれませんね」

低迷する伝統

現在香川には、漆芸の人間国宝が山下さんを含め3人いる。まさに香川が誇る伝統工芸だ。しかし現状を尋ねると、表情が曇った。

「つらいです」

生活様式が変わり、漆器は生活の一部ではなくなった。県内の漆器業者も時代とともに減った。「扱いづらい」とか、「高級品」というイメージもある。

「地元を含め、世間に知られていないんですね」。例えば、石川の輪島塗ほどのブランド力も育っていないと山下さんは嘆く。

「私たち作り手側にも、魅力ある作品を作らねばならないという大きな責任があります」

売れないから食べていけない。食べていけないから後継者が育たない・・・・・・。

現在は創作活動の傍ら、国や県の補助を受けプロの育成を目指す香川県漆芸研究所の講師を務め、週2回、10人程の研究生を指導している。地元の小学校でも漆芸の授業を開き、子どもたちに「漆器のお椀でご飯を食べると、いつまでも温かくておいしいよ」と呼びかける。

「安らぎや、ほっとする食事のひとときを与えてくれる。漆器の魅力を伝え、触れる機会を作っていくことが私の使命だと感じています」

世界遺産を追い風に

文様を彫り込む蒟醤剣。数十種類を使い分ける

「突破口になるかもしれない」と山下さんは期待を込める。「和食を食べたいとなれば器も必要になってきます。海外でも注目されます。実際、欧米で漆器の展覧会が増えつつあるんですよ」

人間国宝になったのは、伝統を絶やさないための、ひとりの作家としての「再スタート」だと位置付ける。今、62歳。

「彫刻界の巨匠、平櫛田中(ひらくしでんちゅう)は『六十、七十は、はなたれこぞう・・・・・・』と言いました。この世界じゃまだまだ若い。技術をいくら身につけても、人間が育たないと良い作品は生まれませんからね」

◆写真撮影 フォトグラファー 太田 亮

山下 義人 | やました よしと

- 1951年 高松市神在川窪町生まれ

1970年 磯井正美さんに師事

1976年 田口善国さんに師事

1980年 日本工芸会正会員認定

1989年 第36回日本伝統工芸展 朝日新聞社賞

1994年 第41回日本伝統工芸展 朝日新聞社賞

2000年 金刀比羅宮社殿蒔絵天井画復元監修(~04年)

2001年 香川県指定無形文化財保持者認定

2005年 第52回日本伝統工芸展 日本工芸会保持者賞

2007年 紫綬褒章

2011年 第58回日本伝統工芸展 日本工芸会保持者賞

香川県教育文化功労者表彰

2013年 重要無形文化財蒟醤保持者認定

香川県文化功労者表彰

現在、 香川県漆芸研究所主任講師

石川県立輪島漆芸技術研修所主任講師

日本工芸会参与 ほか

- 写真

おすすめ記事

-

2017.08.17

日本が誇る文化を次世代へ

能楽師 伶以野(レイヤー) 陽子さん

-

2017.03.02

歴史と伝統背負い 旨い酒を追う

西野金陵 社長 西野 寛明さん

-

2016.10.06

地元と共に200年 訪れる日本酒を造る

本家松浦酒造場 社長 松浦 素子さん

-

2025.03.06

千年続いた遍路文化を千年先へ…

世界遺産登録に向けて機運醸成NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク

専務理事 岩澤健さん・事務局長 大西信文さん -

2022.12.01

四国遍路の経験

日本銀行 高松支店長 高田 英樹

-

2022.04.07

香りに込める歴史への思い

株式会社一 代表取締役・合香師 岩佐 一史さん/代表取締役 戸田 啓喜さん

-

2021.10.21

伝統の体験の楽しさ

日本銀行 高松支店長 高田 英樹

-

2019.08.28

「漆器ができるまで」が分かる

香川県漆芸研究所

-

2019.08.01

担ぎ、作り、伝えていく

祭礼SHOP 響や(おとや) 代表 織田 幸宏さん

-

2019.06.11

会社のロビーや応接室で漆器をめでて

香川県漆芸研究所

-

2010.09.02

真っ正直な商い。着物の良さを発信し続けることが大切

桂 代表取締役社長 奥山 功さん