まずは「ヤングケアラー」を理解する

具体的には障がいや病気のある家族に代わり家事、病気のあるきょうだいの世話、家族の介護などを行うほか、アルコール・薬物問題を抱える家族の感情面のケアなどが挙げられる。これらを行う責任や負担の重さによって学校に行けない、夢があっても進路が制限される、交友関係を築く時間がない、ヤングケアラー自身の心身の健康不安といった問題が指摘されている。

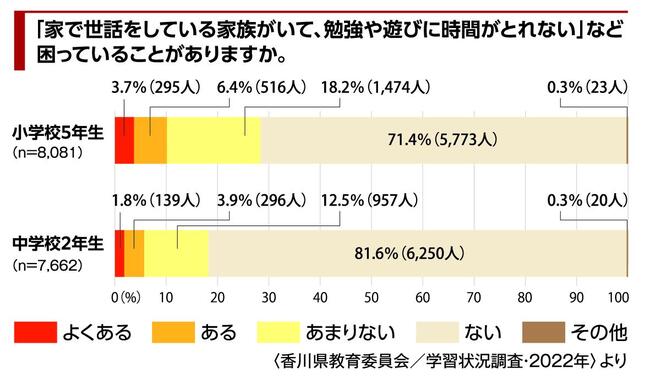

香川県教育委員会の調査では「家で世話をしている家族がいて、勉強や遊びに時間がとれない」ことが「よくある」または「ある」と答えたのは、小5で10.1%、中2で5.7%(学習状況調査・2022年)。ただ、数字に表れている以外にも「ずっとそういう状態だったためそれが当たり前」と、本人にヤングケアラーという自覚がない場合も多いという。

何が課題なのか

一番の課題は「支援が必要な子が誰ともつながらず一人で抱え込んでしまうこと」だという。「家族の問題は、先生や友人にも言いたくないという子も多い。だからこそ、学校や地域などまわりの大人たちが気づかないといけない」

ただ、昔に比べて地域のつながりも希薄になり、コロナ禍で家庭訪問が中断され先生が家庭に介入しづらい傾向に拍車がかかった。また、たとえ先生やスクールソーシャルワーカーなどが子どもの変化に気づいても「うちの問題」と拒否されれば支援につなぎづらい面もある。「個人情報やプライバシーの問題もあり、支援が必要な子がそこにいると分かっているのにつながらないのはもどかしい」と札野さんはいう。

誰かがいると伝えることから

県では、教育分野をはじめ高齢者介護、医療に携わる専門職、社会福祉協議会、民生委員などを対象に「支援機関におけるヤングケアラーへの対応等に関するアンケート調査」(22年)を実施。日々の業務の中で約2割がヤングケアラーの存在に気付いたものの、「支援の必要度合いの判断が難しい」「つなぐべき専門機関が分からない」などの声があったことを受け、福祉に携わる人を中心に研修を実施している。また、家族のケアをしている人が自由に参加できるオンラインサロンを毎月開催している。

「“福祉”“相談”というと敷居が高いかもしれませんが、普段から年齢の近い人たちが集まって他愛もない話ができる場所がある、そこでふと自分のことを話せる。そんな居場所があればいい」と札野さん。

周囲の人がヤングケアラーの存在を知ったからといって、すぐ生活を変えようとするのは自分の価値観の押し付けになる。すぐには何もできなくても、気軽に話せる人や場がある、いざという時に話せる誰かがいると伝えることが、大切なのかもしれない。

事例紹介(県のアンケート調査から抜粋・再編集)

高校生・長男。成績優秀で生活態度にも問題はないが父親の介護のために帰宅する必要があり、友人との付き合いにも影響。父親は身体障がいで入浴やトイレの介助などが必要、子どもが介護要員という前提で介護サービスの利用計画作成を要望している。深夜の介護は長男が担っており、長男が県外に進学した場合は次男をヤングケアラーにしようと考えている父親を、相談支援機関などが話を聞き説得している。

ケース2

小学生・女子。身だしなみが整っていない、学力低下、必要書類の提出遅れ、食事がとれていないという状況を子ども食堂の職員が把握。きょうだいと母親がそれぞれ発達障がい、精神疾患、依存症を抱え、家事全般や身体介護、感情面のケア、金銭管理などを行っている。福祉担当課が自宅訪問、親の病院受診、書類申請等を伴走支援し母親が精神的に少し安定した。SNSでも相談できる体制を整え、常につながりながらサポートを続けている。

香川県ヤングケアラーオンラインサロン

月1回程度開催。参加はこちらから。

ケアラーサポート

TEL.080-2853-1368

【取材協力: ケアラーサポート代表・札野栄美子さん、香川県子ども家庭課】

おすすめ記事

-

2026.01.29

年々増え続ける外国人旅行者

地域経済への影響とクリアすべき課題は?ビジネス香川編集室

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.07.18

原因は温暖化だけではない瀬戸内海の水産資源、どんな課題がある?

ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.03.21

現地での活動で見えた課題、感じたこと

私たちの今後の防災にどう活かすビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

2023.07.20

ニーズ開拓、商品の付加価値、宣伝……

“香川の盆栽”を、世界にどう売り込む?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室

-

2023.03.16

変わるべきは取り巻く人、制度、環境……

「インクルーシブ教育」実現のため、何ができる ?ビジネス香川編集室