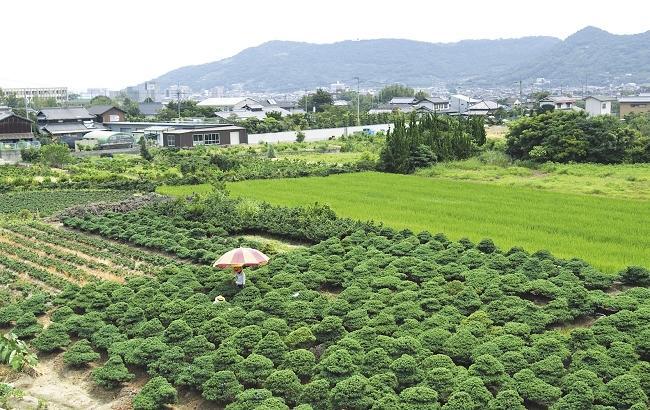

松盆栽の畑

なぜ日本有数の生産地になったか

高松の鬼無・国分寺を中心とした地域が盆栽の産地になったのは、まず瀬戸内の島々を中心に松が数多く自生していたこと。崖や山などの地形に沿うように曲がった枝の姿に“美”を見出した先人たちが、松を掘り出し鉢植えを始めた。やがて苗から作る生産者も現れ、雨が少なく温暖で水はけのよい土地が松の栽培に適していたこと、もともと果樹の栽培で培われた接ぎ木・せん定技術がありそれを磨いたことで、質の高い盆栽の生産が拡大。明治時代は金毘羅参りの人向け、戦後から高度経済成長期以降は一戸建てマイホーム建築ラッシュでニーズが広がり、生産と需要がうまくかみ合った一大産地へと成長した。

畑に松の苗が一面に植えられている風景は、実は香川ならでは。盆栽というと「文化」「伝統」のイメージがあるが、「産業」という視点で見ると、また違った捉え方ができるかもしれない。

「産業」として成り立つために

生産農家の高齢化と後継者不足も課題といわれている。ただ、「どんな仕事を選ぶかはその人自身が決めることなので、後継者問題をすぐ解決するのは難しい。まずは盆栽が産業として“儲かる”ものになれば自然と参入者が増えるのでは」と生産者の一人、北谷養盛園の北谷隆一さんはいう。

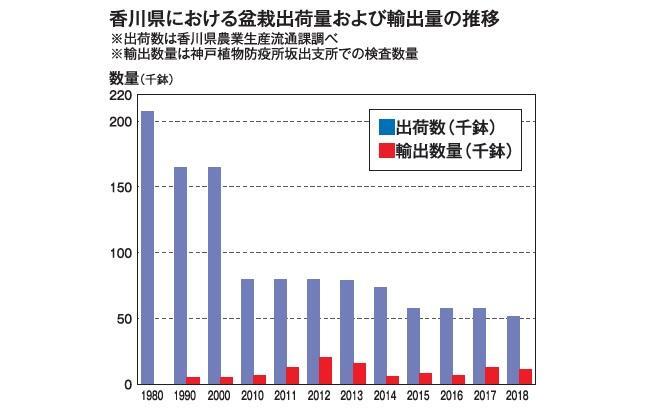

盆栽が産業として発展するために必要な要素のうち、気候と地形という地の利はある。少しずつ減っているとはいえ、栽培面積も生産農家の数も全国的にみれば圧倒的に多く、技術もあり歴史を重ねた価値の高い商品もある。あとは、新たな需要を開拓して香川ならではの特徴や付加価値をうまく情報発信するなどの取り組みが重要になる。

新たな市場、発信方法で

輸出先は台湾をはじめとしたアジアから、アメリカ、ヨーロッパ向けにも。県はジェトロ香川と協力しEUからバイヤーを招いた商談会も開催している。盆栽輸出は相手国によって植物検疫や手続きが違う。これまで、EUは香川の主要品目であるクロマツの輸入が禁止されていたが、20年に解禁になったことも明るい材料だ。

新たな情報発信を始めた生産者もいる。前出の北谷さんは数年前から盆栽の手入れ法をYouTubeで配信。ツイッターやインスタでも情報発信している。「香川は生産地だからバイヤーや小売店から買うより安いのでは、と国内外から直接問い合わせがくるようになりました」。まずは生産者自身を知ってもらい、盆栽に興味をもってもらう。個人で発信できる時代だからこそチャンスはあるという。

海外で「盆栽」への認知度も注目度も高い。今後は、「盆栽」から一歩進んで「香川の盆栽」ブランドとして認知されるのが理想だ。そのために課題だけに目を向けるのではなく、強みを知ってどう生かすか。盆栽は新たな可能性を秘めた素材だと考えたい。

WSワークショップ

●年月をかけないと作れない商品がある、苗から育てている……香川の盆栽ならではの強みは何だと思いますか。

●今のライフスタイルに合う盆栽として、どんな商品が思い浮かびますか。

●香川の盆栽を世界に売り込むとしたら、どんな方法があると思いますか。

【取材協力: 香川県県産品振興課、農業生産流通課、北谷養盛園・北谷隆一さん】

おすすめ記事

-

2026.01.29

年々増え続ける外国人旅行者

地域経済への影響とクリアすべき課題は?ビジネス香川編集室

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.07.18

原因は温暖化だけではない瀬戸内海の水産資源、どんな課題がある?

ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.03.21

現地での活動で見えた課題、感じたこと

私たちの今後の防災にどう活かすビジネス香川編集室

-

2024.01.18

ヤングケアラーの存在を知った時

まわりの人たちができることは何だろうビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室

-

2023.03.16

変わるべきは取り巻く人、制度、環境……

「インクルーシブ教育」実現のため、何ができる ?ビジネス香川編集室