小豆島みんなの支援学校校舎

これまで「分ける教育」が主流だった

この考え方を教育現場で実践するのが「インクルーシブ教育」。障害、疾病、家庭の事情をもつ子……多様な子どもがいることを前提に誰も排除されず、一緒に学べる場を保障しようというものだ。ただ、2022年8月に国連が「障害者の権利に関する条約」を批准している日本を審査。その結果、さまざまな課題を指摘され、特に「インクルーシブ教育の権利を保障すべき」と勧告を受けた。

現状について、「日本ではこれまで、障害がある場合は別の学校・教室で教育を受けるシステムがあり、子どもたちはそれが当たり前、その方が障害がある子にとってはいいこと、という感覚をもってしまう一因になっていた」と香川大学教育学部特別支援教育講座教授・坂井聡さんは言う。

4月に開校する「小豆島みんなの支援学校」 どんな学校を目指すのか

子どもたちが自分らしくのびのびと学び、

地域に親しまれる学校を表現する

校章デザインを全国に公募し決定

これまで、子どもたちは高松養護学校、香川中部養護学校などに船で通うか、親元を離れて寄宿舎から通学していた。本人や保護者の負担も大きい上、将来、島で生きていく子どもたちが地域との接点が少ない、そのことで地域の人たちも、どう接すればいいか、どんな手助けが必要か経験したり考えたりするきっかけがない、という声があったという。

池田小学校の子どもたちが、開校のお祝い用に

チューリップの球根を植木鉢に植える

日々の暮らしの中でお互いを理解しながら地域全体で子どもたちを育て、地域の人も支援学校の子どもたちと接する経験を通して考えていく。小豆地域だからできる教育のあり方を模索しながら、“共に学び、共に育つ”学校づくりを目指す。

周囲が「障害」とならないために

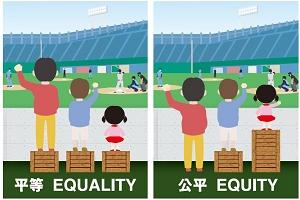

みんなで一緒に野球を見るためには、3つの箱を

一つずつ「平等」に渡すのではなく、それぞれの

個性に合わせて「公平」に渡すことが“合理的配慮”

障害は当事者ではなくまわりの「環境」にある。インクルーシブ教育が実現するためには、生徒たちに「障害は誰もが経験するもの」という教育も必要。例えば、眼鏡を落としたら、骨折したら日常生活で「障害」を感じるように――。自分が周囲の人の「障壁」にならないためには、また、困難さを補うにはどうすればいいか。そのアイデアを実現するための制度、施設、学校のあり方は……さまざまな視点で考えていきたい。

※本記事では、環境の側に障害がある場合があるという視点から「害」の漢字を使用

WSワークショップ

●障害者がある人と接する機会はありましたか。

●車いすの生徒と一緒に徒競走をするとしたら、どんな方法を考えますか。

●IT技術、政策立案、教育分野……障害がある人の生きづらさを解消するための仕事にはどんな分野があると思いますか。

【取材協力:香川県教育委員会特別支援教育課、香川大学教育学部特別支援教育講座教授・坂井聡さん】

おすすめ記事

-

2026.01.29

年々増え続ける外国人旅行者

地域経済への影響とクリアすべき課題は?ビジネス香川編集室

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.07.18

原因は温暖化だけではない瀬戸内海の水産資源、どんな課題がある?

ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.03.21

現地での活動で見えた課題、感じたこと

私たちの今後の防災にどう活かすビジネス香川編集室

-

2024.01.18

ヤングケアラーの存在を知った時

まわりの人たちができることは何だろうビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

2023.07.20

ニーズ開拓、商品の付加価値、宣伝……

“香川の盆栽”を、世界にどう売り込む?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室