キレイになりすぎた(?)瀬戸内海

瀬戸内海の課題の一つは「栄養塩類の減少」。栄養塩類は植物の成長に必要な窒素やリンなどのことで、これらが少なくなって「貧栄養化」が進むと植物プランクトンが減り、それを捕食する動物プランクトンや小魚、さらに生態系上位の魚にも影響が出る。養殖ノリの色落ちは、窒素などの不足による色素含有量の低下が原因といわれている。

高度経済成長の時代、工場や家庭からの排水で水質汚濁が進み瀬戸内海は「瀕死の海」といわれ、富栄養化が原因で発生する赤潮も環境問題の一つになった。そこで、排水の規制、生活排水対策などを行った結果、全体的に水質は改善され赤潮の発生件数も減少した。一方で、栄養塩類の減少につながったともいわれている。

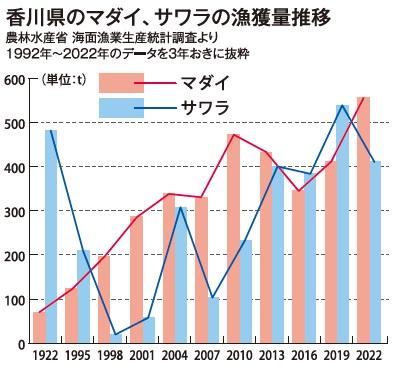

香川の漁業の特徴は

香川県の漁業は様々な魚種を獲る漁船漁業と、魚貝藻類を養殖する養殖業が両立する「多品種」が特徴。四季折々で様々な魚が獲れ、ハマチからカキまで養殖の種類も多い。そんな“豊かな”海だからこそ、繊細な管理が必要になる。

今、海で何が起こっているかを知る

水産資源の変化は温暖化以外にどんな要因があるか、変化が今後も続くのか一時的なものかなど、明らかになっていないことが多い。「“魚が獲れないのは温暖化のせい”で済ませるのではなく、本当はどんな状況でその原因は何か、今まで大量消費してきた魚をこのまま食べ続けるシステムでいいのか、地元の海はどんな課題があるのか、生息海域が変わって地元で新たに獲れるようになった魚種をどう活かすか……。水産資源の変化をきっかけに、一歩立ち止まって様々なことを考えてほしい」と笠井教授はいう。

WSワークショップ

【取材協力:北海道大学水産科学研究院教授・笠井亮秀さん、県環境管理課、県水産課】

北海道大学水産科学研究院 笠井亮秀教授

- 略歴

- 香川大学附属坂出中学校・丸亀高校出身。子どものころ瀬戸内海の赤潮発生のニュースを見て衝撃を受けたことが、この分野を志すきっかけ。研究は海洋環境と海洋生物の相互作用、環境DNAを用いた生物多様性など。環境DNA学会副会長、瀬戸内海研究会議企画委員なども務める。

- 写真

おすすめ記事

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.03.21

現地での活動で見えた課題、感じたこと

私たちの今後の防災にどう活かすビジネス香川編集室

-

2024.01.18

ヤングケアラーの存在を知った時

まわりの人たちができることは何だろうビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

2023.07.20

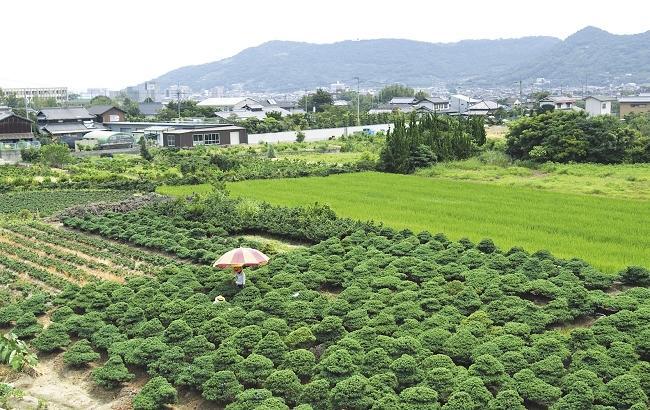

ニーズ開拓、商品の付加価値、宣伝……

“香川の盆栽”を、世界にどう売り込む?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室

-

2023.03.16

変わるべきは取り巻く人、制度、環境……

「インクルーシブ教育」実現のため、何ができる ?ビジネス香川編集室

-

2023.01.19

自ら選べる環境であることが大切

地域の医療、どんな体制が望ましいのだろうビジネス香川編集室