瀬戸内海にまつわる話題

タコ類の漁獲量 2008年 2,858トン→2020年 620トン(農林水産省:漁業・養殖業生産統計)

●漁業や私たちの健康にも影響を与える海ごみが大量にある。

海底堆積ごみ 約325トン(令和2年度香川県調査)

●埋め立てなどにより、潮流をやわらげ産卵・稚魚生育の場としても重要な「藻場」が減った。

アマモ場の面積 1945年頃 8,940 ha→2010年 1,338 ha(香川県・香川県海域における藻場ビジョン 平成30年3月)

●水がキレイになった一方で、栄養塩類の不足などで、海苔の色落ちが発生している。

●子どもの頃と比べて「海や海辺に近づく機会が減った」52.1%(県政モニターアンケート 令和2年度)

「里海」という考え方

例えば、稲作のために造ったため池がビオトープとなり、タナゴやドジョウが育つ。人がつくった環境に適応し、生物が繫栄する状態は、人の暮らしと自然生態系のバランスが取れているということである。

この自然との調和という「里山」の考え方を、人の生活領域に近い沿岸海域に当てはめ「里海」という概念が生まれた。里海とは、人の手が加わることで生物生産性と、生物多様性が高まった沿岸海域のこと。太平洋のように外に開かれた海に比べ、瀬戸内海のような閉鎖性水域は、人の暮らしの影響が出やすい。言い換えれば、私たちの行動によって、より豊かな海にできる可能性が高いということでもある。

年月を経て形成された、ため池の生態系も展示(四国水族館)

きれいな海から、豊かな海へ

規制だけでは、バランスは保てない。海だけではなく、街、川、山と一体的に考えるべき。自然との調和のためには、様々な側面から考える必要がある――といった考え方が広がり、多様性をもつきれいで豊かな海、里海を目指すようになった。

豊かな海には定義がない

例えば、透明な水、ごみのない海岸、多様な生物が豊富に獲れる、美しい風景……。どれかを選ぶものではないが、一つだけ。街の近くに海がある香川県民として、海への親しみを持ち続けておきたい。

WSワークショップ

●海を知り、価値を高める様々な学び――海洋学、環境学、観光学、人口藻場を造る工学……どんな分野に興味がありますか ?

【取材協力:四国水族館館長・農学博士 松沢慶将さん、県環境管理課、県水産課】

おすすめ記事

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.07.18

原因は温暖化だけではない瀬戸内海の水産資源、どんな課題がある?

ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.03.21

現地での活動で見えた課題、感じたこと

私たちの今後の防災にどう活かすビジネス香川編集室

-

2024.01.18

ヤングケアラーの存在を知った時

まわりの人たちができることは何だろうビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

2023.07.20

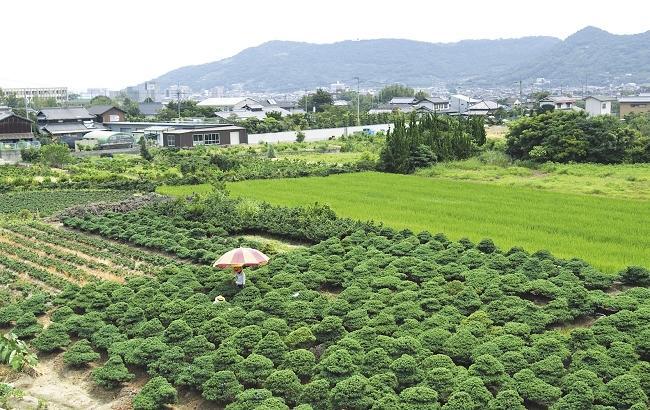

ニーズ開拓、商品の付加価値、宣伝……

“香川の盆栽”を、世界にどう売り込む?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室

-

2023.03.16

変わるべきは取り巻く人、制度、環境……

「インクルーシブ教育」実現のため、何ができる ?ビジネス香川編集室