TEC-FORCEとして活動

国土交通省緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE(テックフォース)」は、大規模な自然災害が発生した際に被害状況を迅速に把握し、被害の拡大防止や早期復旧のための自治体支援などを行う部隊だ。「今回は道路の損傷がひどく、活動の前にまずどの道路が通行可能かを調べることから始まりました」と1月10日に現地入りした折田さん。亀裂や段差に注意しながら時速20キロほどで進めるところまで車を走らせ、その先は徒歩で調査を行い、道路の状況を地図に落とし込む作業を続けた。

発災から約1カ月後に現地入りした田内さんは、先発部隊が作成した通行可能調査資料をもとに雪かきをしながら道路の被災状況を調査し、復旧に必要な概算金額を算定する業務に携わった。

今回の経験をふまえ「能登半島の海岸線と同様に四国でも沿岸部は道路の選択肢が少なく、主要な道路が通行止めになると孤立が発生したり、救援が遅れたりする可能性が高い」と折田さん。災害時には、人命救助や緊急物資の輸送を担う緊急車両等の通行を確保するため早急に最低限の瓦礫処理などを行い、救援ルートを確保する作業(道路啓開)が必要となる。四国地方整備局では関係機関と連携し、南海トラフ地震発生の際、瀬戸内側から太平洋側に向けて優先的に道路啓開を行う8つのルートを設定、おうぎ形状に道路を開いていく「四国広域道路啓開計画(四国おうぎ作戦)」を策定している。

また、田内さんは「普段から通行止め情報、川の水位や状況写真など、どこにどんな情報があるかを知っておくことも大切ですし、行政は情報を見てもらうための工夫も必要だと感じました」と話す。

※参考 四国のリアルタイム情報(四国地整HP内ページ)

DMATとして活動

発災直後から活動する災害派遣医療チーム、通称「DMAT」は災害現場で被災者に緊急処置を素早く行った後、根治治療が継続可能な医療機関へ搬送する災害医療のスペシャリストのイメージがある。「それも大切な任務ですが、時間の経過とともに変わるニーズに対してその時々でどういう支援が必要か把握し、迅速に対応することも重要です」と宍戸医師はいう。

能登町に入った1月28日は発災から約1カ月。香川大学DMATの4人は2隊に分隊し、能登町調整本部と総合病院内調整本部にそれぞれ入り支援を開始。“被災者や被災地域の医療機関をいかにして平時の生活に戻すか”に重点を置いて課題を把握し、関係機関と情報連携する役割を担った。

地元で歯を食いしばって診療を続ける開業医・医療従事者や、救急患者が搬送される総合病院をどう支援するかなどを考え行動した。「DMATの重要な役割の一つは地道に情報を集め、しかるべきところに必要な支援が迅速に行きわたるよう県・国と連携すること」。

課題だと感じたのは、重症・透析患者、妊婦・小児といった、多くの医療支援が長期的に必要な被災者を搬送したことで起こる被災地外での医療ひっ迫だ。「香川県が被災者を受け入れる立場になった時、被災者のために All for one でどう対応するか、救急車やドクターヘリ、自衛隊といった各機関、県や国とどう連携していくか平時から訓練を重ねることが重要」と話す。「平時から医療従事者にとって、患者さんが回復して普段の生活に戻ることが最大の喜び。それは被災者に対しても同じだと思っています」。

入浴支援のため活動

輪島市の輪島中学校を拠点に、1日あたり避難者約300人に入浴支援を36人のチームで実施。地域内の浄水場まで何度も往復して水を運び、自衛隊の移動式入浴施設に入れて湯を沸かし提供した。

毎日7時間施設を開放し、順番待ちの列ができることも。待っている間、自由に思いを書き込めるノートには「久しぶりにお風呂に入れてさっぱりして気持ちがいい」「ありがとう」という言葉が並ぶ。「感謝の言葉をかけられた時は、必要とされていることを実感できました」と戸倉さん。介護が必要な高齢者は事前に役所から連絡を受け、開放時間外に利用してもらう対応も行った。

「今回は、道路の損壊が激しく地中の上下水道への被害も大きいと感じました。道路状況をはじめ必要な情報をいかに早く伝えるか。他分野との連携も大切」。今後は、避難が長期になる可能性も含め装備品の準備や隊員たちの意識づけ、態勢も整える必要があるという。

WSワークショップ

●家族と防災について話をしたことがありますか。

●地域の防災マップを見たことがありますか。

●防災についてなにか考えた、行動したことはありますか。

おすすめ記事

-

2026.01.29

年々増え続ける外国人旅行者

地域経済への影響とクリアすべき課題は?ビジネス香川編集室

-

2025.11.20

マラソン大会をきっかけに地域活性化

スポーツと地域の資源をどう組み合わせればいい?ビジネス香川編集室

-

2025.07.17

「祭り」を取り巻く環境が変化する中

“つなぐ”ためにどう関わればいい?ビジネス香川編集室

-

2024.07.18

原因は温暖化だけではない瀬戸内海の水産資源、どんな課題がある?

ビジネス香川編集室

-

2024.05.16

「部活動の地域移行」が街づくりのきっかけに

私たちはどんなかかわり方ができる?ビジネス香川編集室

-

2024.01.18

ヤングケアラーの存在を知った時

まわりの人たちができることは何だろうビジネス香川編集室

-

2023.11.16

![[所蔵]土木学会附属土木図書館](uploads/main_img_65533a1fee4df.jpg)

近代土木の道を拓いた先人の思想を

未来にどうつなげる?ビジネス香川編集室

-

2023.09.21

観光、農業、高齢化、教育…

スポーツで地域活性化、とはどういうこと?ビジネス香川編集室

-

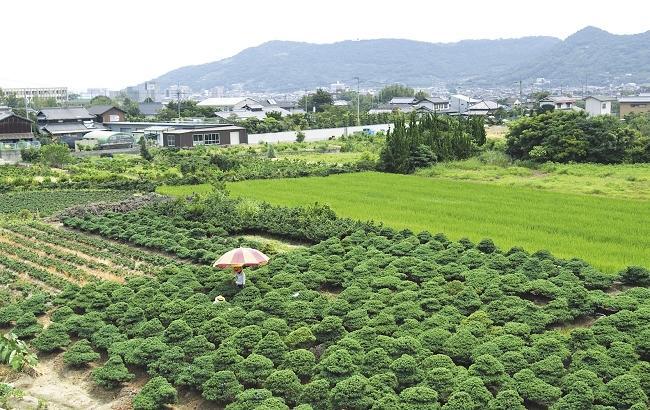

2023.07.20

ニーズ開拓、商品の付加価値、宣伝……

“香川の盆栽”を、世界にどう売り込む?ビジネス香川編集室

-

2023.05.18

地域の財産を守るのは“誰か”ではなく“自分たち”

「四国遍路」にはどんな価値がある?ビジネス香川編集室

-

2023.03.16

変わるべきは取り巻く人、制度、環境……

「インクルーシブ教育」実現のため、何ができる ?ビジネス香川編集室