「香川型教育メソッド」の特徴とは

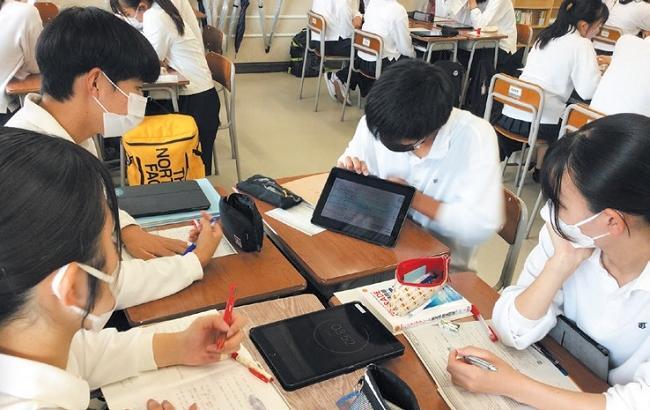

香川県教育委員会では2020年度から学校ごとの特色を活かした「魅力あふれる県立高校推進事業」を進めている。そのビジョンに基づいた教育現場での具体的な取り組み方法を「香川型教育メソッド」と名付けて、郷土への理解や郷土愛、イノベーション創出力、グローバル社会に対応する力などの育成を目指して取り組んできた。2021年度・22年度は先進的に取り組むリーディングスクールを指定し実践研究を実施。23年度はコネクティングスクールを指定し教育実践を深化させてき。それらの取り組みの核となるのが、総合的な探究の時間に行われる「探究学習」である。

普通科や総合学科では「総合的な探究の時間」として、専門学科では「課題研究」として行われてきた探究学習。ただ、実施にあたって現場では「教師が課題を提示する教科の授業と違い、どうすれば生徒自ら問を立てて学習を深められるか」「ネットで調べて終わりにならないようにするには」「地域での実践的な学びを進めたいが、地元企業などとのつながりがない」といった悩みも少なくない。

そういった中、毎年3月に開催されている「香川県高校生探究発表会」は、探究学習の進め方の事例として自校の参考にしてもらう、指導方法を共有しながら深めていくといった目的もあると高校教育課・福家浩一郎さんは話す。

学びの成果を発表し、さらに成長する探究発表会

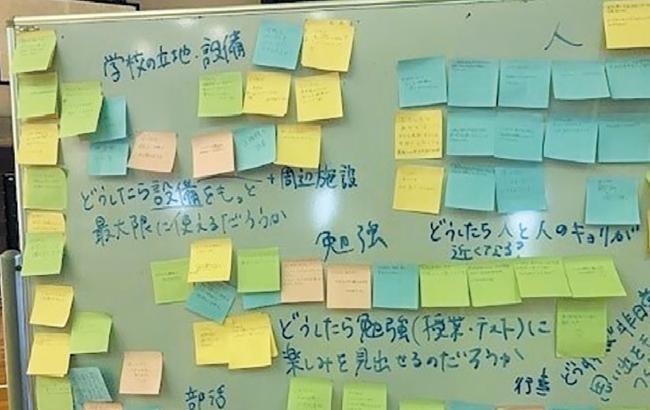

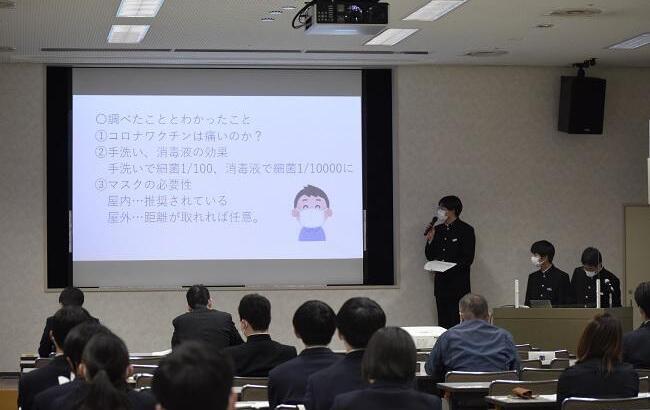

今回は、県内の公立・私立高校22校が、46のテーマで発表。テーマによって「郷土」「社会課題」「科学技術」「食」の4分野に分かれて高校生が成果を披露した。その内容は、地元企業と連携した商品開発、空き家問題の解決を目指すアプリ開発、観光振興の提案、防災、昆虫食など多彩。坂出のB級グルメ「ぴっぴ飯」を防災時の備蓄品にもなる缶詰にして商品化を目指す活動をしてきた高松商業高校英語実務科の田中希美さん(2年・発表時)は「地元の企業とコラボする中で、みなさんの仕事への熱意や技術の高さを知り、香川の企業ってこんなにすごいんだと感じました。商品化することは決まっているので、今日受けたアドバイスや質問を参考に商品の発信方法やデザインなどを真剣に考えたい」と話した。

全発表終了後には、学校の枠を超えたグループで意見交換の時間も設けられ、テーマ設定の理由や活動の苦労などについて話し合い、実り多い時間を過ごした。

2025年度から新たな取り組みも

もう一つは国が進める「郷土に誇りを持つ教育の推進事業」。探究活動を通して郷土への理解や郷土愛の醸成につながる先進的な取り組みを対象として、外部講師の招へいやフィールドワークなどの活動を支援する。指定校に決まった津田高校と琴平高校ではこれから活動が進められていく。

「学校を出て、実際に見て、話して、体験するからこそ分かることがきっとある。地域の課題を自分ごととして考えるきっかけになれば。また、学んだことを郷土に活かしてほしい。そのためには、郷土について知ることが大切」と前出の福家さんは話す。

おすすめ記事

-

2026.01.27

長期的な視点で“将来”を考えるきっかけに

「生徒・保護者のためのキャリアデザイン研修会」開催香川県高等学校PTA連合会

-

2026.01.27

高校生向け冊子「Tec×Cha」を発行

香川県教委・淀谷教育長に贈呈朝日オリコミ四国

-

2023.03.23

「香川県高校生探究発表会」を開催

香川県教育委員会

-

2023.01.13

「高校生懸賞論文2022」表彰式を実施

香川大学

-

2026.01.29

高校生の視点から地域の環境を考える

善通寺市民参加型SDGs推進プロジェクト善通寺市

-

2026.01.29

香川漆芸の魅力を発信

うどん県×ヤドンとコラボした新作もCreative7(クリエイティブセブン)

-

2026.01.29

年々増え続ける外国人旅行者

地域経済への影響とクリアすべき課題は?ビジネス香川編集室

-

2025.11.18

安全と働きやすさを重視して

モチベーション向上を図る四国倉庫

-

2025.11.18

確立した教育体制で

個々のステップアップを目指す篠原林業

-

2025.11.18

時代に沿った働き方改革で

定着率が大幅アップ四国オーエム

-

2025.11.18

多彩な人材育成で信頼関係を築き

選んでもらえる店舗づくりアメックス