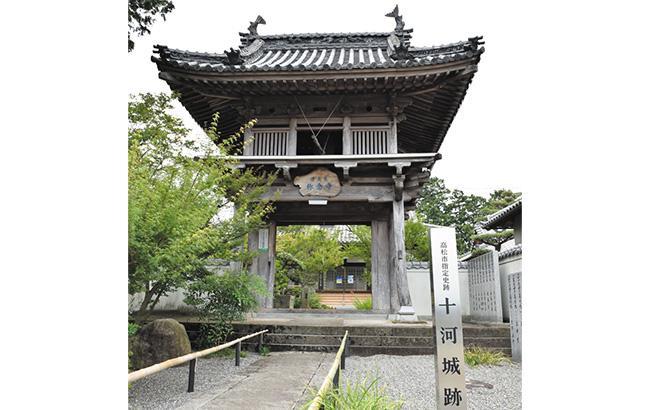

十河城跡。現在は称念寺になっている。鯱がのった山門がある。

このような中で、同じ細川一族でも分家筆頭の阿波家が幕府内で勢力を増していき、それとともにその重臣である三好氏が台頭し、長慶(ながよし)の時には、主家を上回る勢力を持ちます。長慶は武田信玄とほぼ同じ頃の生まれで、飯盛山城(大阪府大東市)を拠点に、織田信長が上洛する前の約15年間、京畿で勢力を張ります。

長慶には上から、義賢(よしかた)(実休(じっきゅう))、冬康(ふゆやす)、一存(かずまさ)という3人の弟がおり、義賢は阿波の三好家を継ぎ、冬康は淡路の安宅(あたか)家に入り水軍を率います。そして、一存は讃岐の十河家(そごう)に入ります。それぞれ阿波・淡路・讃岐を固め、長慶の京畿における活躍を支えます。

十河氏は国人植田氏の支族で、南北朝時代の初め頃から現在の高松市南部の山田辺りを地盤としていました。一存は、鬼十河といわれた猛将で、十河額という独特の髪型をしていたことで知られています。細川旧家臣の安富氏(雨滝城)・寒川氏(昼寝城)・香西氏(勝賀城)・香川氏(天霧城)らを次々と服従させ、讃岐を阿波三好氏の支配下に組み入れていきます。

しかし、三好氏の栄華も長く続かず、義賢、一存が相次いで亡くなると、長慶自身も心を病み、残った弟の冬康を殺害するという愚行をなし、長慶は寂しく病死しました。その後、三好三人衆がその勢力を維持しますが、織田信長に破られ、京畿内での勢力は一掃されます。

一方、四国では土佐の長宗我部元親が伊予、阿波と支配下に治めていき、一存の息子の存保(まさやす)は虎丸城(東かがわ市)に立て籠り最後まで抵抗しますが、ついには逃亡し、ここに四国は長宗我部の下に制覇されます。しかし、それも束の間に終わり、豊臣秀吉の四国侵攻により讃岐の戦国時代は終焉を迎えます。

讃岐にも戦国時代の戦場(いくさば)があります。そこを訪れると、兵(つわもの)たちの息遣いを感じられるかもしれません。

歴史ライター 村井 眞明さん

- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。

- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん

おすすめ記事

-

2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏

シリーズ 中世の讃岐武士(34)

-

2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(33)

-

2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(32)

-

2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)

シリーズ 中世の讃岐武士(31)

-

2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)

シリーズ 中世の讃岐武士(30)

-

2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)

シリーズ 中世の讃岐武士(29)

-

2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)

中世の讃岐武士(28)

-

2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話

中世の讃岐武士(23)

-

2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士

中世の讃岐武士(22)

-

2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏

中世の讃岐武士(20)

-

2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代

中世の讃岐武士(19)