金丸座で琴平町商工会青年部の皆さん、マスコットキャラクターこんぴーくんと。右から2番目が片岡さん

江戸情緒を感じながら

観客の「入れ込み」

2008年、24回公演の時に片岡さんは商工会青年部長を務めた。公演をマンネリ化させてはいけない、地元でもっと何かできないかと考えた。「こんぴら歌舞伎の一番の魅力は、江戸時代の情緒を感じながら芝居を見られるところです。芝居小屋の前で演目や演者を紹介する『木戸芸者』を再現したいと思いました」

琴平町商工会青年部が行う木戸芸者

「いつか役者さんも顔を見せてくれたら」と思っていると、木戸芸者を始めた翌年にその夢がかなった。口上の途中で「待ってました、ラーメン屋」と声を掛けられた。18代目・中村勘三郎さんだった。「お客さんも盛り上がって、本当にうれしかったですね」。木戸芸者の演じ方を琴平町内の小学生に教えた。今では公演期間中に数回、子ども木戸芸者も登場している。

一昨年から新たな試みも始まった。もっと地元の人と触れ合いたいという歌舞伎俳優の要望もあり、町内の各小学校で歌舞伎教室を実施。俳優みずから、女形の歩き方や見えの切り方を子どもたちに教えている。

歌舞伎を琴平の力に

今後、琴平を1年中歌舞伎が感じられるまちにしたいと考えている。町内の旅館などの施設では、歌舞伎俳優を描いた「絵看板」を常時展示する活動が広がっている。オリジナルの「子ども歌舞伎」をやってみたいという声もある。目指すのは歌舞伎を資源としたまちづくり。「江戸の風情が漂う門前町にすれば、琴平のブランド力が上がると思います。歌舞伎の盛り上がりをまちの元気につなげたい」

鎌田 佳子

片岡 英樹 | かたおか ひでき

- 略歴

- 1969年 琴平町出身

1988年 丸亀高校 卒業

1992年 同志社大学 卒業

日清製粉株式会社 入社

1994年 有限会社カタオカ(ラーメン食堂豚珍館)入社

おすすめ記事

-

2025.11.06

瀬戸芸とはなんだろう(男木島5)

工代祐司

-

2024.02.01

「瀬戸内国際芸術祭と地域創生」発行

著:狭間惠三子/学芸出版社

-

2021.08.05

瀬戸内のボルタンスキー

香川県教育委員会 教育長 工代 祐司

-

2021.07.01

音楽が未来を連れてくる 時代を創った音楽ビジネス百年の革新者たち

榎本幹朗/DU BOOKS

-

2021.04.27

流政之さん作品を香川工場に設置

レクザム

-

2020.02.06

太田先生を偲んで

大谷早人

-

2019.11.07

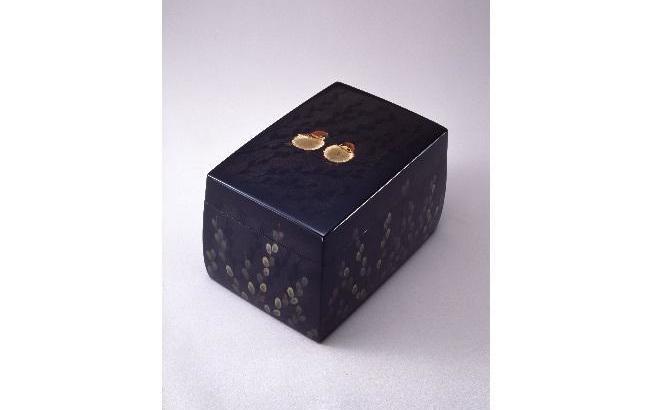

東京で香川の雰囲気を

灸まん美術館学芸員 西谷美紀

-

2019.07.18

かがわ・山なみ芸術祭2019

香川県教育委員会 教育長 工代 祐司

-

2019.05.16

塩江に現代サーカスの拠点

瀬戸内サーカスファクトリー

-

2019.05.02

リアリティーと存在とホワイボン

川島猛アートファクトリー理事 岡田佳代子

-

2019.03.07

栗林公園の美しさは松、水、そして動く鯉―

灸まん美術館 西谷美紀