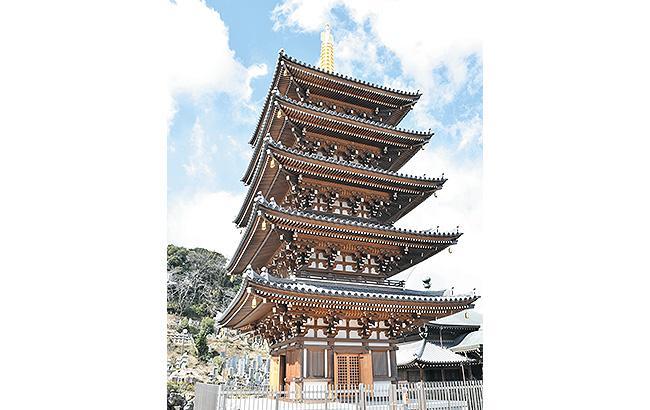

法然寺の五重塔

法然は、平安時代末期の長承2年(1133)、美作国(現在の岡山県北部)に生まれ、比叡山で修業し、43歳の時にいかなる者も、一心に「南無阿弥陀仏」と念仏を唱え続ければ極楽往生できるとする「専修念仏」の思想に開眼し、浄土宗を開きます。その教えは、庶民はもとより武士や公家にも急速に浸透していきました。しかし、鎌倉時代の初めの建永2年(1207)2月、74歳の時、弟子の不行状を理由に四国へ配流されます。法然は本島を経て、小松荘の生福寺に滞在し、布教に努めたといわれています。法然の讃岐在国はわずか10カ月でしたが、今も讃岐には数々の足跡が残っています。

それから約四百数十年後、江戸時代初期の寛永19年(1642)に松平頼重が讃岐に入封します。徳川宗家は江戸に移った際に浄土宗の増上寺を菩提寺としており、高松松平家も浄土宗に帰依していました。こうしたことから、この頃には既に荒廃していた生福寺を仏生山の地に移転再興し、名を法然寺と改め菩提寺にしたというわけです。そして、移転先を仏生山としたのは、周囲を山や池・堀に囲まれ、高松城下を一望でき、交通の便もよいことから、いざという時の高松城の南の出城とすることも考えてのことだといわれています。落慶法要が行われたのは寛文10年(1670)です。

法然寺は京都の浄土宗四カ本山に準ずる格式の寺とされており、また、その釈迦涅槃像は、江戸時代から、京都嵯峨野の清凉寺にある釈迦如来立像に対して「嵯峨の立釈迦、讃岐の寝釈迦」として知られています。

法然上人が亡くなって800年目にあたる2011年には、頼重公の悲願であった五重塔建立が、約300年越しに実現しています。法然寺に行けば、田園の広がる高松平野の真ん中にもかかわらず、京都の巨刹を訪れたような雰囲気を感じることができるでしょう。

歴史ライター 村井 眞明さん

- 多度津町出身。丸亀高校、京都大学卒業後、香川県庁へ入庁。都市計画や観光振興などに携わり、観光交流局長を務めた。

- 写真

歴史ライター 村井 眞明さん

おすすめ記事

-

2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏

シリーズ 中世の讃岐武士(34)

-

2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(33)

-

2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(32)

-

2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)

シリーズ 中世の讃岐武士(31)

-

2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)

シリーズ 中世の讃岐武士(30)

-

2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)

シリーズ 中世の讃岐武士(29)

-

2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)

中世の讃岐武士(28)

-

2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話

中世の讃岐武士(23)

-

2022.02.17

三好の畿内奪還の戦いで信長軍と対峙した讃岐武士

中世の讃岐武士(22)

-

2021.12.16

讃岐を支配した阿波の三好氏

中世の讃岐武士(20)

-

2021.11.18

東讃から始まった讃岐の戦国時代

中世の讃岐武士(19)