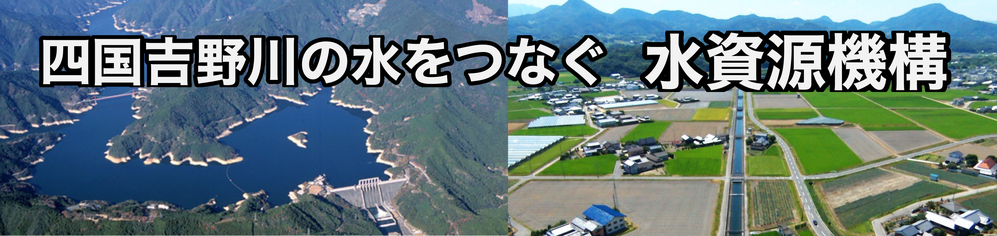

「男木の栞」の小さな図書室

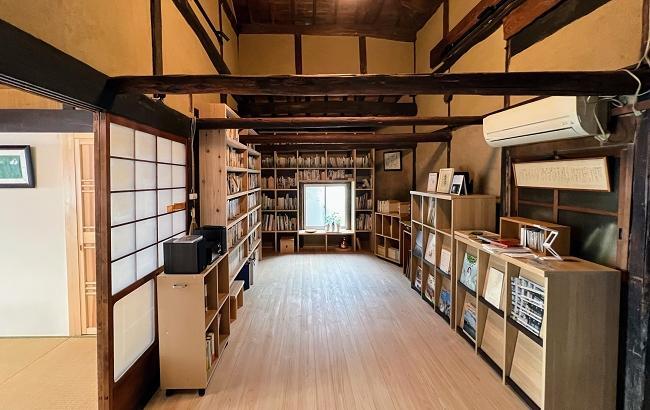

いま、島の人口の約半数は移住者です。彼らは、空き家(多くは古民家)を、自らの手で改修し、住居やお店、宿、工房などとして再生させています。ここでは、空き家は“過去の遺物”ではなく、“これから”をつくっていく出発点となっています。古民家の活用と島の活性化は深く結びついているのです。

改修工事中の昨年秋、ある来訪者から心にしみる話を聞きました。「この家には、思い出がたくさんある。2009年頃、老夫妻がお住まいで、私たち島外者もとても大事にしてくれました。島に来るたびに、寄っていきなよと玄関奥の掘りごたつでミカンやお茶をふるまってくれたんですよ。」と。

第一に来島者を大切にしよう。自分はこの家を次に引き渡す一走者に過ぎないことを肝に銘じよう。そして、維持経費を賄える仕組みをつくろう。島の暮らしや活動と地続きでありたい。この4点を基本として、託されたこの家を「集いの場」兼「宿泊の場」として活用しようと決めました。

現在、島にはいくつかの宿泊施設があり、さらに新たな宿泊所を計画している島民の方もおられます。多様な受け皿が整えば、島全体の集客力や収益力は高まり、訪れる人の選択肢も広がります。何より“滞在可能な島”になります。

それぞれの宿が個性を持って、将来的には食事や交流イベント、清掃や送迎などの役割を分担し合うことで、島全体がひとつの「おもてなしの宿」となっていく。そんな自然発生的な分散型ホテルの姿も、決して夢物語ではないと思います。

屋号は「男木の栞(しおり)」と名付けました。本に挟む栞のように、旅の途中でふと立ち寄り、心に何かしらの印を残すような、そんな居場所を目指していきたいと思うからです。

島に根差した暮らしを支えてきた築132年の漁師家が、「男木の栞」として現役を続けていきます。今度はどんな人たちのつながりや支えの場となっていくのでしょうか。

おすすめ記事

-

2025.08.07

顚末、古民家改修! 男木島(その2)

工代祐司

-

2025.07.03

島に向かう心 男木島(その1)

工代 祐司

-

2025.11.06

「終活は、家族に贈る最後の思いやり」

株式会社人生百年サポート 代表取締役 十川 美加

-

2024.08.15

“応援の力”でつくる地域のウェルビーイング

百十四銀行 頭取 森 匡史 さん

-

2024.07.04

エンディングノートが未来の心配と不安を解消する

株式会社人生百年サポート 代表取締役 十川 美加

-

2024.06.20

企業向けの教育サービス始動《vol.1》

香川オリーブガイナーズ

-

2023.10.19

常に変化し続けるのが活力の源

株式会社東京商工リサーチ 四国地区本部長 兼 高松支社長 波田 博さん

-

2022.02.03

「おもしろい」を発信する場所に

ヨンプラス 代表取締役 橋口 剛志さん

-

2020.12.17

ログハウスのセルフビルドに挑戦

株式会社 DaRETO 城石果純

-

2020.11.19

ニュースを伝える仕事とは

KSB瀬戸内海放送

-

2013.08.15

世界から日本を見つめ、ふるさとを思う

NHK高松放送局 局長 久保 智司さん