葉たばこ栽培の様子。1月に播種、5月に開花した後、6月から葉を収穫する。乾燥・加工を経て、たばこ製品になる

栽培の歴史と流通

徳島に葉たばこをもたらしたとされる修験者は

筑後坊と呼ばれ、山城町にはたばこの葉を抱いた像が立つ

なぜ徳島の山間部で栽培が盛んになったのか。山間部は田畑が狭く、米や野菜は十分な収穫が見込めません。面積当たりの収入が良いたばこは、貴重な換金作物として大切に育てられました。

一大産地で交通の要地でもあった池田には、徳島各地からたばこが集まります。ここから吉野川を下る「平田船」に積まれ、徳島の港に着くと、今度は大阪へ向かう船で運ばれます。もう一方のルートが猪ノ鼻峠です。山を越えて香川の粟島から「北前船」で北海道まで運ばれました。

葉たばこの栽培も徳島から四国各地へ広がります。香川では、塩江やまんのうなど阿讃県境で盛んになりました。 ※たばこの伝来には諸説あります。

形を変えて受け継がれてきた文化

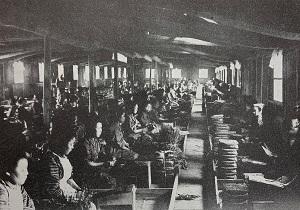

明治~大正初期頃の池田製造所内

産地・池田では、煙草専売法が公布された後、明治38年に池田製造所が設置されます。昭和24年に日本専売公社が発足。民営化後、日本たばこ池田工場となり、平成15年まで活躍します。長年にわたり、刻みたばこや紙巻たばこを製造していました。

加工技術は時代とともに進化しています。刻みたばこから紙巻きたばこへ。そして今、新しいたばこが誕生しています。

新しいスタイルのたばこ製品の誕生

この製品カテゴリーが共存社会の実現に貢献しうるものであると期待しています。

※詳細はJTウェブサイトhttps://www.jti.co.jp/をご覧ください。

ゆかりの地を巡る

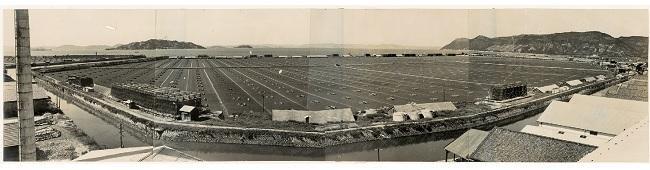

香川県内では、昭和4年に坂出地方専売局高松出張所のたばこ製造工場として高松工場が完成。所在地は、高松市福岡町の塩田沖を埋め立てて造成したもので「高松市福岡町地先」と呼ばれていました。同年12月、長い町名の変更が高松市議会で審議され、高松工場付近は製造していたたばこの銘柄「朝日」にちなんで「朝日町」と命名されました。

昭和28年頃の高松工場と朝日町周辺

三豊市高瀬町にある大水上神社。その奥には「豊葉神社」があります。祀っているのはたばこの神様です。このようにたばこの神様を祀る「たばこ神社」は全国各地にあり、豊作を祈ったり感謝したりする祭事が行われる地域もあります。

豊葉神社

徳島のたばこ栽培の歴史を伝える「阿波池田たばこ資料館」。葉たばこを刻む機械やキセルなどを展示しています。館長の助川克興さんは「資料館がある本町通りには、かつて30数軒の民営のたばこ製造所や仲買商がありました。この建物も元々は製造所。『真鶴』というたばこを作っていた真鍋家のものです。築130年といわれる家屋の趣を感じながら、たばこで発展してきた阿波池田の歴史を知ることができますよ」と話します。

阿波池田たばこ資料館

(徳島県三好市池田町マチ2465-1)

日本たばこ産業池田工場『池田工場のあゆみ』

日本専売公社高松工場『高松工場50年のあゆみ』

徳島県三好郡池田町教育委員会『阿波池田のたばこ』

阿波池田たばこ資料館展示

おすすめ記事

-

2025.03.06

製塩事業をルーツに多角化

「縁」をつなぐビジネスモデル林田塩産株式会社

-

2023.12.07

文学と歴史の香り漂う香川の魅力

日本銀行高松支店 支店長 大塚 竜

-

2023.11.02

昭和ブギウギ

笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲著:輪島 裕介/NHK出版

-

2023.06.01

美濃から来讃した生駒氏

シリーズ 中世の讃岐武士(34)

-

2023.04.20

九州で島津軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(33)

-

2023.03.02

秀吉軍と戦った讃岐武士

シリーズ 中世の讃岐武士(32)

-

2023.02.02

土佐武士の讃岐侵攻⑥(東讃侵攻)

シリーズ 中世の讃岐武士(31)

-

2022.12.15

土佐武士の讃岐侵攻⑤(十河城包囲)

シリーズ 中世の讃岐武士(30)

-

2022.11.03

土佐武士の讃岐侵攻④(香西氏の降伏)

シリーズ 中世の讃岐武士(29)

-

2022.10.06

土佐武士の讃岐侵攻③(中讃侵攻)

中世の讃岐武士(28)

-

2022.03.17

イリコの島に残る戦国秘話

中世の讃岐武士(23)