1997年の河川法改正で「環境への配慮」が盛り込まれ、魚道の設置が進められてきたものの、全国に無数にある小規模の段差まで解消するには莫大な費用と時間がかかる。「公共事業だけでは限界がある。地域の人でも扱える仕組みが必要」と指摘する。

そこで開発したのが「持ち運べる魚道」。材料はホームセンターで手に入るものばかり。分割式ユニットを現場で組み合わせれば数分で設置でき、不要になれば容易に撤去できる。しかも特定の川や魚種専用ではなく、規模や環境に応じて組み合わせを変えられるため、高い汎用性を持つのが大きな特徴だ。

実証は全国へ広がっている。北海道・斜里町ではサケが数十年ぶりに上流へ遡上し、産卵場が回復。福井県では、これまで漁業者が投網で行っていたアユの「汲み上げ放流」が、魚道の導入によって不要となった。兵庫県では遡上力が弱いとされるカジカ類、鮒ずしの材料となる琵琶湖のニゴロブナも。また、このような実用的な活用にとどまらず、子どもたちの環境学習にも展開されているという。

研究室の学生たちも重要な役割を担う。室内実験では、魚の遊泳特性に応じた流速分布や流向、空間の体積といった条件を解析し、改良に生かしている。本科5年の山本菜々子さんは、絶滅危惧種カジカを対象に「カジカは伝統料理に使われており、食文化を支える意味でも守る意義がある。現地で遡上する姿を見たときはすごくうれしかった」と語る。専攻科1年の阿部龍太郎さんは「治水や利水といった人間のための開発だけでなく、生き物との調和も必要。魚道研究を治水の視点とつなげていきたい」と話す。本科5年の葎迫音羽さんは、オオサンショウウオのえさとなる小魚も登れる魚道を設計中。「珍しいテーマに挑戦できるのが楽しい」と笑顔を見せる。

現場での経験と社会との関わりを重ねる中で、学生たちは専門性と実践力を培い、次の歩みへとつなげている。

香川高等専門学校

- 住所

- 香川県高松市勅使町355

- 代表電話番号

- 087-869-3811

- 設立

- 昭和18年

- キャンパス

- 高松キャンパス

〒761-8058 香川県高松市勅使町355 TEL087-869-3811/FAX087-869-3819

詫間キャンパス

〒769-1192 香川県三豊市詫間町香田551 TEL0875-83-8506/FAX0875-83-6389 - 地図

- URL

- https://www.kagawa-nct.ac.jp/

- 確認日

- 2024.03.07

おすすめ記事

-

2025.12.18

プログラミングの面白さを伝える

学生主導の中学生向け公開講座香川高等専門学校詫間キャンパス 情報工学科

-

2025.08.07

技術も、社会も、自分で考える力を

参院選へ、高校生が言葉で投じた一票香川高等専門学校詫間キャンパス

-

2024.03.07

知識、経験、創造力、多様性……

未来のものづくり人材を、どう育てる香川高等専門学校 校長 田中 正夫さん

四国職業能力開発大学校 校長 梶島 岳夫さん -

2014.05.15

コンクリートで 世界とつながる研究

香川高等専門学校 建設環境工学科 准教授 林 和彦さん

-

2024.04.19

観音寺信金、脱炭素で法人会と連携協定

観音寺信用金庫

-

2023.10.30

「かんしん脱炭素経営に関する相談窓口」設置

観音寺信用金庫

-

2023.01.05

書評

香川県教育委員会 教育長 工代祐司

-

2022.05.05

低空飛行

この国のかたちへ著:原 研哉/岩波書店

-

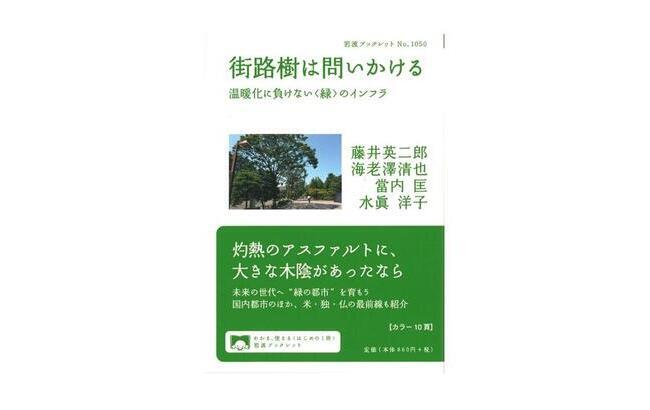

2021.09.02

街路樹は問いかける 温暖化に負けない〈緑〉のインフラ

著:藤井英二郎 他/岩波書店

-

2021.03.04

微粉を混ぜるだけで、土と水の汚染を除去

SK66 総合開発

-

2020.10.15

“パリパリ”にして暮らしを清潔に快適に

島産業 社長 島 憲吾さん