写真提供:和三盆体験ルーム豆花

讃岐を代表する調味料として、まず砂糖が挙げられます。江戸時代から続く讃岐の伝統的な産業の一つで、現在でも讃岐の土産品として和三盆を選ばれる方も少なくありません。

讃岐の砂糖産業の夜明けは18世紀後半、高松藩五代藩主・松平頼恭公の時代。藩財政の建て直しに砂糖産業を奨励し、医師・向山周慶が製糖技術を確立し、1790年に初めて砂糖の製造に成功したと記録に残っています。サトウキビの栽培にも適した気候風土と製糖技術の確立により、讃岐は「南海の宝庫」と呼ばれるほどの一大産地になりました。その後、外国産の安価な砂糖が大量輸入される明治時代になるまで、讃岐の砂糖は日本のトップランナーを走り続けました。

では、江戸時代にはどれくらいの砂糖が香川県で生産されていたのでしょう。江戸時代末期、国内で生産されていた砂糖の約3割が高松藩で作られており、特に白砂糖についてはほぼ高松藩の独占状態(約7割)であったことが資料として残っています(『日本製糖創業史』)。また、「讃岐国産は雪白のごとく、舶来品にいささか劣らず」(『塵塚談』小川顕道)という記述も残り、「讃岐三盆糖」として、讃岐の砂糖は質・量ともに日本を席巻していたということがうかがえます。

江戸時代から続く三谷製糖(東かがわ市)では当時の製法で和三盆が製造されており、江戸時代の人々が味わった味覚を今でも体感することが出来ます。また、菓子木型職人の市原吉博さん(本紙2015年5月21日号掲載)によるいろいろな形をした和三盆の造形や、飲料品をはじめとする様々な加工食品分野での利活用など、今もなお産業として進化を続けています。

2009年には香川大学農学部何森教授の研究により、希少糖の大量生産への扉が開かれました。讃岐と砂糖は江戸時代から深い縁があり、200年の時を超え、讃岐の土地から希少糖が新たな産業として生まれつつあることに運命的なものを感じられませんか?

【豆知識】ばらずし

写真提供:香川県農政課

讃岐の寿司の代表といえばハレの日に食べる「ばらずし」。季節ごとのいろいろな食材を炊き合わせた具材を酢飯に混ぜていただきます。

もう一つの特徴が、讃岐の寿司は砂糖をたくさん使うため極めて甘いこと。ハレの日にだけは貴重な砂糖を使った名残が味覚として現代に伝わっています。

野菜ソムリエ 上級プロ 末原 俊幸さん

- 写真

おすすめ記事

-

2021.10.07

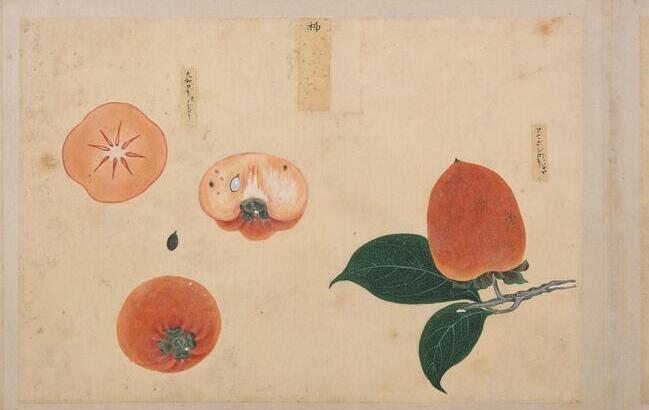

博物図譜に見る讃岐の果実~柿(前編)~

野菜ソムリエ上級プロ 末原俊幸

-

2023.08.03

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑰

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.07.06

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑯

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.06.01

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑮

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.05.04

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑭

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.04.06

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑬

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.03.02

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑫

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.02.02

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑪

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2023.01.05

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑩

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2022.12.01

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑨

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸

-

2022.11.03

「讃岐の食文化」の素朴な疑問⑧

野菜ソムリエ上級プロ 末原 俊幸