15歳、こんぴらさんで伊藤 若冲(いとう じゃくちゅう)の描いた「花丸図」を見て絵に目覚めた。20代から現代画家として活躍、30代で海外にも躍り出た。40歳、ノルマンディーに移り500年前の礼拝堂を再生した。田窪さんは、「個人のアート」を「社会のアート」へ転換した。

美術界の既成システムから飛び出した田窪さんは、千年以上も人々が幸せを祈ったこんぴらさんの、新しい形「風景芸術」を未来へつなごうと格闘する。

※伊藤 若冲

1716年3月1日~1800年10月27日。近世日本の画家。1758年頃から「動植綵絵」を描き始め、翌年10月鹿苑寺大書院障壁画、1764年金刀比羅宮奥書院襖絵を描く。

※風景芸術

田窪さんの概念。特定の場所を対象にした表現活動で、未来にも生き続ける表現の現場のこと。

現代画家から「風景芸術家」へ

25歳でパリ国際青年ビエンナーレ、34歳でヴェネツィア・ビエンナーレ日本代表に選ばれたが、窮屈(きゅうくつ)な美術館や画廊の外の、自由な世界での表現を模索し始めた。

実験的な表現活動「絶対現場―1987」は、評論家で恩師の東野 芳明(とうの よしあき)さんに認められた。しかし現代美術家としての活動と、こんぴらさんで目覚めた美意識とのギャップは払拭(ふっしょく)できなかった。

「若冲の自由さ、不思議な時空間、そんな表現の可能性から遠ざかっている」・・・・・・その悩みが田窪さんを、「社会のための美術活動」へ、「風景芸術」へと導いた。

※怒れる若者たち

1950年代に登場した英国の作家の一群に与えられた称。

※イベント

パフォーマンスやハプニングなどと同じ意味で、当時の前衛アートの表現活動のこと。

※ビエンナーレ

イタリア語で「2年に一度開かれる国際的美術展」のこと。

※絶対現場―1987

東京の神宮前にあった木造住宅二棟を使った表現活動。建築家の鈴木了二さんと2人で行った。

※東野芳明

1981年に多摩美術大学に芸術学部を創設、「アート」を狭い枠で考えず、ファッション・演劇・建築・音楽・文学などジャンルを横断した授業を行った。抽象表現主義やネオ・ダダなどの美術動向を積極的に日本に紹介した。

礼拝堂再生・美術の社会化

「当時日本人が、バブルの金で城や牧場を買収した。ホテルに改装して、静かだった村に日本の観光客が押し寄せていました」

活動の第一歩は、村人たちの説得だった。「住民感情や風景との違和感がないように、会合を何度も重ねて僕の『表現』を村人たちに見える形で説明する作業は、新鮮な体験でした」

村人たちは異教徒が、礼拝堂を蘇(よみがえ)らせることを最後に受け入れた。資金は田窪さんが調達、完成後の所有権は村に残すことなどが条件だった。

日本では、経団連が設立した(社)海外事業活動関連協議会が、海外貢献活動として認め、寄付を受け入れやすくしてくれた。フランスでは、地元の弁護士や建築家、村長などが、田窪さんのプロジェクト支援アソシエーションを立ち上げてくれた。

地域社会との間にある「差」を、田窪さんの構想が乗り越えた。礼拝堂は、妥協や折衷(せっちゅう)ではない。「差」の中から日・仏で共動するアートを生み出したのだ。

※アソシエーション

共通の目的や関心をもつ人々が、自発的に作る集団や組織。学校・教会・会社・組合など。

林檎(りんご)の礼拝堂

「若い時は、新宿のゴールデン街で酔っぱらっていただけですから。サングラスをかけて、実はなにも見ていなかった。40代になってやっと世界を見始めたんです」。田窪さんは、田園の四季の移ろいや、部屋に差し込む陽の光を感じながら、礼拝堂の屋根にガラス瓦を嵌(は)め込んだ。

ノルマンディーは、浮世絵の影響を受けたモネやピサロが活躍した地だ。日本から来た現代画家は印象派の手法をさらに展開して、村のどこにでもある「林檎の樹」を礼拝堂の壁に描いた。

「なぜ林檎なのかよく分からない。僕の中に入ってきて、次第に重さを増したとしか言いようがない」。ノルマンディーで11年、田窪さんは「風景芸術」の概念を確立した。

※印象派

19世紀後半ののフランスに発した美術及び芸術の一大運動で、日本画の自由な平面構成による空間表現や、浮世絵の鮮やかな色使いは当時の画家に強烈なインスピレーションを与え、絵画は写実的でなければならないとする制約から画家たちを解放させる大きな後押しとなった。

「神椿(かみつばき)」 誕生

広大な境内地は、宗教施設や文化施設、庭園や神苑と呼ばれる区域、石段や灯籠、玉垣など、信仰と文化のかたちが混然と融和している。

「広さに圧倒されましたが、模型を作って全体像を把握しました。四つの区域に分けて20年ぐらいで整備する計画です」。社殿ゾーンの整備を終えて、2004年9月、33年に一度の遷座祭が行われた。

こんぴらさんのふもとに住み、再生計画に着手して5年目、新茶所と南側の景観を考えていた。こんぴらさんの原生林でテーマが見つかった。ヤブツバキだった。

「素朴でかれんな花の姿に、こんぴらさんの神様に通じる、素直で自然な性格を感じ取りました」。田窪さんは椿書院(旧称「白書院」)の障壁画を描き始めてから、制作の様子をネットのライブカメラで公開している。

「まさか60過ぎて、15歳の原点、若冲の『花丸図』から数メートルの部屋で、絵を描くようになるとは思わなかった。新しい表現を生み出そうと、東京へ、フランスへ長い旅をした僕を、こんぴらさんは待っていてくれたのでしょうか」。言いながらも、田窪さんの目は、未来を見つめているようだ。新茶所は、北側の壁に有田焼の白磁にヤブツバキがブルー一色で描かれ、琴陵宮司によって「神椿」と名付けられて、07年秋完成した。

未来への「花粉」

死者たちは過去だ。未来の人たちはまだいない。田窪さんは、歴史や風土を掘り下げ、四季の風景から「表現」のキーワードを見つけて過去や未来と交流する。

「未来は現在の先にあるとは限らない。むしろ『過去』にヒントがあります。こんぴらさんの原生林で、種からまた同じ種類の木が育つのを見ていると、太古の遺伝子がつながっているのが分かります。人も文化も信仰も同じです。僕は蜜蜂になって、過去から未来へ花粉を運びます」

アートは時を越える。田窪さんは、寡黙(かもく)な過去の中から、「風景芸術」の花粉を採取して、未来へ届ける。

美術館も「創作」の現場

「ノルマンディーやこんぴらさんの仕事を再解釈して、新しいイメージをプラスして、美術館で制作します。それから来年に完成予定の、『神椿』入り口から駐車場に架ける『橋』の模型も展示します」

秋に開催する倉敷の大原美術館では、3カ所に分けて展示する。「現代美術館で成立したイメージの各パーツが、児島虎次郎館と有麟荘(ゆうりんそう)を巡りながら、最後にこんぴらさんの風景に象眼(ぞうがん)されます」

画廊や美術館から飛び出して、ノルマンディーやこんぴらさんで美術活動を続けてきた田窪さんは、今度は美術館を現場にして、「創る行為」自体を作品化する。

来年春の神椿ブリッジ(仮称)の完成で、こんぴらさんの文化ゾーンの「風景芸術」が完成する。

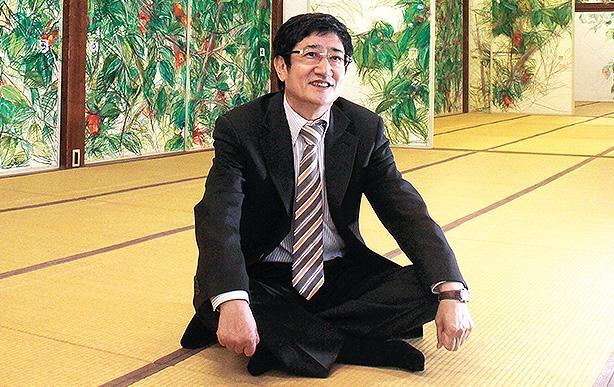

田窪 恭治 | たくぼ きょうじ

- 1949年 愛媛県今治市生まれ

1972年 多摩美術大学卒業

1984年 ヴェネツィア・ビエンナーレに出展

1989年 ノルマンディーの礼拝堂再生プロジェクトを手がけ、仏芸術文化勲章オフィシを受章

2000年 金刀比羅宮文化顧問に就任。

「琴平山再生計画」を実施する。

2009年 香川21世紀大賞を受賞

現在に至る

- 著書

- 「林檎の礼拝堂」「表現の現場」など。

- 写真

おすすめ記事

-

2010.08.05

品質最高+「機能はそこそこ」

レクザムの世界ブランド戦略レクザム 取締役副社長 住田 博幸さん

-

2016.11.17

水と共に 第二の創業へ

フソウ 社長 上床 隆明さん

-

2016.04.07

「オリーブレザー」で 新たな道を切り拓く

エールック 専務 長田 篤樹さん

-

2024.06.20

「オリーブサーモン」の成長不良魚

有効活用に向けレトルト商品づくり -

2020.03.05

愛されるブランドであり続けるために

コカ・コーラ ボトラーズジャパン四国地区統括部長 宇野寿重さん

-

2019.11.07

付加価値を高くして、販路が広がった

オリーブ車海老 仁尾産商

-

2019.05.16

いい採用のポイントは「ギャップ解消」にあった

ビジネス香川編集室

-

2019.05.02

ブランド化で農業のイメージを変える

畔家 片岡 雅喜さん

-

2009.11.05

家庭の中で使える本来の漆器をコーディネートしたい。

漆器 山富 常務取締役 山下 芳伸さん

-

2013.06.06

新しい職場の仲間と ハーフマラソン出場目指す

サントリーフーズ 中国・四国支社 四国支店長 大西 和浩さん

-

2017.11.16

与太話まかりとおる

四国なんでも88箇所巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也