ビジネス香川では、新春スペシャル企画として、四国の魅力をユニークな視点で紹介する「四国なんでも88箇所巡礼推進協議会」の会長で、久本酒店社長の佐藤哲也さん(58)、女性初の日本公認会計士協会地域会(四国)の会長で、県内の大小様々な企業や自治体の監査などに携わる石川千晶さん(58)、平成元年にJR四国に入社し、現在は取締役財務部長の四之宮和幸さん(54)に集まっていただいた。

香川にとって平成はどんな時代で、将来にどんな希望を抱いているのか。四国にUターンし、平成時代を歩んできた3人のプライムパーソンが、思い出話なども交えながら、楽しく、熱く、語った。

1989年1月8日に元号が「昭和」から「平成」になり30年。「平成になって変わった」と感じることは何でしょうか?

「地元独自の宝物を育む」

それが生きる道の一つになる

四之宮:私は、民営化したばかりのJR四国に入社しました。学生時代に土木を学んでいたので、当時注目されていた「まちづくり」に携われたら面白いだろうなあとワクワクしていた。前年には瀬戸大橋もでき、宇高連絡船の時代と比べて香川・岡山間の人の行き来は倍増。交流人口が倍になるというのは、新幹線ができるのと同じくらいのレベルです。

石川:連絡船がなくなった時は寂しかった。でも、高松駅や電車がきれいになったのはうれしかったですね。

四之宮:高速道路も延びて、以前は高松・松山間は車で4時間かかっていたのが、今では2時間20分くらい。新高松空港が開港したのも平成元年で、交通や経済などいろんな意味で都市間の距離が縮まったというのが平成の印象ですね。

石川:元号が変わったころはバブル真っ只中。子どもがまだ小さかったので、仕事と育児でいっぱいいっぱいだった。世の中はまさに“イケイケ”で、「借金も実力のうち」とも言われていた。平成は「犬が家の中で服を着るようになった」時代。豊かになったんだなあと思う。でも、やっぱり「借金は借金」だった。高級車を買って、土地を買って、次々と消費して・・・・・・それに乗っかかったら大変なことになっていて、起き上がれなくなった会社も多かった。早めに自己防衛しないと会社も自分も生き残れない。そういうことが分かった時代でもあったんじゃないかと思います。

平成になってからの香川での印象的な出来事は何でしょうか?

石川:「タウン情報かがわ」にうどんのコーナー(※2)ができたんですよね。

佐藤:「恐るべきさぬきうどん」(※3)がベストセラーになったのが1993(平成5)年、映画「UDON」の公開が2006(平成18)年、そして、香川県が「うどん県」になったのが11(平成23)年。

石川:うどん県というのはインパクトがありましたね。

佐藤:香川という100万人規模の都市圏・生活圏の中で、一つのマーケティングが始まり、一つの文化ができあがるのには30年かかるということかな。讃岐うどんの「製麺所巡り文化」の誕生は、ちょうど平成と重なっていると思う。でも申し訳ないが、うどんは既に成熟している。次の元号までずっとうどんを引っ張っていても、恐らくもうこれまで以上にいいことはないんじゃないかな(苦笑)。

※1)ゲリラうどん通ごっこ軍団。略称・麺通団。「讃岐うどんを楽しむ集団」で佐藤さんも参加している。

※2)麺通団がディープな讃岐うどん店を巡る人気コラム「ゲリラうどん通ごっこ」。香川のタウン情報誌「月刊タウン情報かがわ」に1988(昭和63)年~2002(平成14)年連載。

※3)上記コラム「ゲリラうどん通ごっこ」をまとめた書籍。副題は「誰も書かなかったさぬきうどん針の穴場探訪記」。映画「UDON」のモチーフにもなった。

阪神淡路大震災、東日本大震災、昨夏の西日本豪雨・・・・・・平成は自然災害が印象的な時代でもありました。

「借金も実力のうち」

でもやっぱり“借金は借金”だった

佐藤:過去には伊勢湾台風による被害などもあったが、メディアの発達もあって、被災地の状況や被災者の痛みがリアルタイムで伝わるようになったというのも大きいのでは。

石川:高潮被害の時、私は自治体の社会資本の監査をやっていた。インフラ整備により災害被害は減っていて、もうこのへんでいいんじゃないかと思っていた。市役所の職員は管理職までが作業服を着て、被災して困っている市民を助けていた。でも最近は想定外の災害が多い。災害への対応も社会資本整備のあり方も、今後は変わってくるんじゃないかと思う。

四之宮:以前は「公共工事は悪」のような風潮があったが、それは比較的災害が少なかった頃の話。全国的にこれまでの「壊れてから直す」から、インフラを総点検して「壊れる前に工事をする」という流れになりつつある。ただ、もちろんハードだけでは絶対に災害は防げない。逃げる、助け合うなど、ソフトもセットで備えておかなければならない。

石川:災害は、防いでいても起こるんだと認識することと、どんな事態になっても対応できるようにしておくこと。それが大事ですね。

佐藤:防災も防犯もそうだが、その意識を持ち続けられるかどうか。今から10年前に起こったことを、今から10年後の人にも同じ意識で見てもらわなければ。それが一番大事で一番難しいことかも。人間というのは忘れてしまうから・・・・・・。

ここ数年、インバウンド(訪日外国人)の伸びも顕著ですが、香川、四国の今後についてはどんなことを思われますか?

「いかに心を豊かにするか」

提案していかなければならない

佐藤:心が豊かなんでしょうね。そういう人ほど余暇の楽しみ方を知っていて、自分で何かを発見する面白さが分かっている。

四之宮:これからは、ファーストクラスに乗って、いいホテルに泊まって、おいしいものを食べて、というのではなく、「いかに心を豊かにするか」という提案をしていかなければなりませんね。酒蔵に行ってお酒の作り方を学ぶとか…そういう時代を世界は求めている。日本人もだんだん変わってくるんじゃないでしょうか。

石川:地元の人は普段あまり行かないけど、都会や海外の人にとっては楽しいところもたくさんありますよね。でも、生活のエリアと観光のエリアを分けてほしい、と思うこともあるんですが・・・・・・。

佐藤:それは非常に難しい問題。これからは人口が減るので、飲食店なども地元の人を相手にするだけではやっていけないところも出てくる。でも、外からの人ばかりになると地元の人が敬遠したり、店が今とは違ったものになっていったりしてしまう。そこのジレンマがある。知り合いのディープな製麺所でも、観光客が押し寄せて、結局店を閉めてしまったところもある。これが都会なら、いろんなものを作って、どんどん来てもらってお金を落としてもらえばいいんだろうけど・・・・・・。その辺りのバランスをとりながら、地元独自の大切な宝物を育んでいく。四国という地方は、それが生きる道の一つになると思う。

四之宮:高松空港も民営化し、LCC(格安航空会社)なども出てきた。新しい時代、インフラの有効活用という観点でも大きく変化していくのではないでしょうか。

佐藤:これからはどう考えても、四国は一つにならないともたないと思う。だから、四国の各都市を結ぶ時間距離をもっと短くするのが大前提になる。

四之宮:人口が減れば減るほど、一人が何役もこなさなければならなくなる。日々の家事もやることがたくさんあるので、職場や出張先からは早く家に帰りたい。遠く離れた親戚関係の行事も、都市間の移動は出来るだけ短くし、行った先でゆっくりしたいというニーズも高まってくるでしょう。次の30年先に、新幹線など新しい何かが始まっていればいいですね。

四之宮:【永共】少しだけ“当てに”いきました(笑)。「永」は「続く」。いろいろと問題は多くても、やはり続けることが大事だという思いを込めた。「共」は最近よく思うことだが、例えば企業でも四国4県でも、それぞれが「自分のところだけは」と考えてしまう。でも、そこを乗り越えて、みんな一緒になって、というのが大事かなと。せっかくの地方都市なので、企業と企業もそうだし、人と人もそう。もっと身近に、もっと親身になってやっていけるのが、四国、香川のいいところじゃないかと思う。それが続けば、いい時代になるんじゃないかなと思うんです。

石川:【公正】最近、富裕層と貧困層の差が激しくなったといわれます。税などによる再配分、福祉など、「公共が何とかすべきだ」と言われるが、市場経済の機能も必要。みんなが納得して生きていけるようなfair精神のある世の中になってほしく、そうなるように私たちもお手伝いしていきたいという思いを込めて、「公正」とした。実は私も、四之宮さんの「共」という字がいいなあと思ったんですが、職業柄、これが求められているのかと(笑)。

佐藤:【鬼笑】「おにがわらう」でも「きしょう」でも好きなように読んでください(笑)。文字通り、「来年(将来)のことを言えば鬼が笑う」です。人間というのは将来のことが分からないから面白い。ただ、分からないことに対して、先ほどの災害の話もそうだが、「こんなことが起こったら困る」と心配ばかりしていると生きていけなくなる。ただ一方で、“お日さん西西”しているのもよくない。これから何が起こるかは分からない。でも「鬼が笑う」というのは、その反面として、だからこそ今を一生懸命生きましょうと。それが、これからの時代だと思う。そのためにあえて将来のことは考えないという思いで「鬼笑」とさせてもらった。いつ何があっても自然体で、何があっても対応できるくらいの天衣無縫の柔軟性を持った生き方をしていきたいですね。

石川:佐藤さんは柔軟すぎる!(一同笑)

佐藤 哲也 | さとう てつや

- 1960年4月5日 高松市生まれ

1979年 高松高校 卒業

1984年 早稲田大学政治経済学部政治学科 卒業

株式会社西武百貨店 入社

1986年 株式会社久本酒店 入社

1992年 代表取締役社長 就任

四之宮 和幸 | しのみや かずゆき

- 1964年 愛媛県西条市出身

1983年 愛媛県立西条高校 卒業

1989年 京都大学大学院工学研究科 修了

四国旅客鉄道株式会社 入社

高架工事、橋梁、トンネル検査等の土木部門、

徳島ターミナルビル株式会社出向、

財務部長、総合企画本部長などを経て

2024年 代表取締役社長

石川 千晶 | いしかわ ちあき

- 1960年 高松市生まれ

1979年 高松高校卒業

1983年 一橋大学商学部経営学科

(管理会計岡本ゼミナール)卒業

監査法人中央会計事務所 入所

1986年 公認会計士登録

1987年 太田昭和監査法人 入所

2007年 税理士法人石川オフィス会計 設立

2016年 日本公認会計士協会四国会 会長 - 主な活動歴(現職含む)

- 社外監査役 穴吹興産、アムロン、セシール 他

監査委員 三豊総合病院企業団

包括外部監査人 香川県、高松市、坂出市、丸亀市、北海道伊達市

おすすめ記事

-

2024.10.17

繋がるヒト・コト・モノ… 駅から始まるまちづくり

JR四国 社長 四之宮 和幸 さん

-

2016.11.03

市場の番人 公認会計士の魅力を発信

日本公認会計士協会四国会 会長 石川 千晶さん

-

2013.12.05

四国のあらゆる魅力を 88箇所巡礼に

株式会社久本酒店 代表取締役社長 佐藤 哲也さん

-

2025.01.03

新アリーナは

地域に何をもたらすのかPrime Person 新春スペシャル企画

-

2024.01.04

女木島、三豊、津田

三人が選んだ「地域」の可能性Prime Person 新春スペシャル企画

-

2023.01.05

変わる教育現場 若者をどう育んでいくのか

Prime Person 新春スペシャル企画

-

2021.01.07

香川の2021年 新たな時代に何を伝えるか

Prime Person 新春スペシャル企画

-

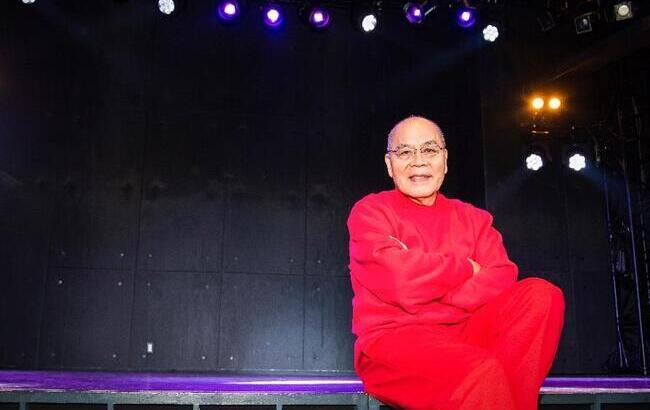

2026.02.19

音楽文化育む “元気玉の拠点”へ

高松フェストハレ 総支配人 和田 年美さん

-

2026.02.05

デジタルとアナログの融合で「麺のエキスパート」へ

まるみやホールディングス 社長 宮谷 和宗さん

-

2026.01.01

“移動”を支えるプラットフォーマーへ

トヨタカローラ香川 社長 向井 良太郎さん

-

2025.12.18

“現場知る強み”活かし 地域・お客さまを元気に

香川銀行 頭取 有木 浩さん