「フィルム1枚1枚に、『酸素遮断』、『強度』、『耐熱』などの機能があります。我が社が最も自信を持つ多層技術を駆使した商品です」

プラスチックフィルム製造の四国化工は、食品、医療・医薬品、電子部品の包装に特化し、次々と新商品を開発している。

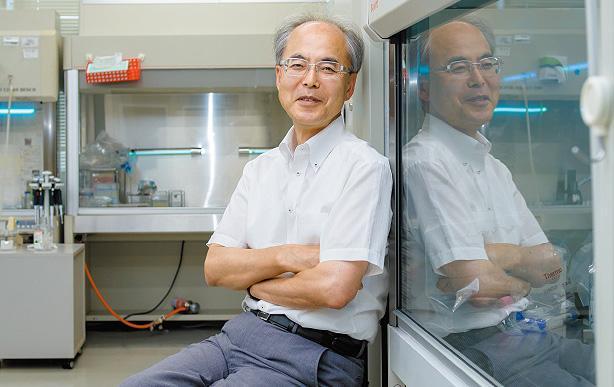

社長の入交(にゅうこう)正之さん(56)は技術畑一筋30年。「他に無いものを作りたい。人と同じことはしたくない」と、常に技術者目線で会社の舵を取る。

新商品生む多層技術

食品の場合は、鮮度を保つための酸素遮断や殺菌のための耐熱性。ICチップなどの電子部品は、静電気が発生しにくい機能を持たせる。点滴に使う輸液製剤など医療品の包装で求められるのはクリーン性だ。無菌状態にする密封性の他、滅菌やγ(ガンマ)線処理をしてもダメージを受けない強度も必要になる。

ポリエチレン、ポリプロピレンやナイロンなどフィルムを作る樹脂(プラスチック)が持つ特性を生かして1層ごとに機能を持たせ、それらを重ね合わせて1枚の包装フィルムが出来上がる。「フィルムはあらゆる分野で使われていますが、全てはカバー出来ません。目指すのはニッチです。我々が得意な多層技術が生かせる分野をピンポイントに狙ってやっています」

新フィルム「イノヴィータLeo」。

剣山を真空パックしても針の跡はつくが、

穴は開かない=四国化工提供

フィルムを形成する樹脂の分子の並びをコントロールする独自製法により強度を大幅にアップさせた。さらにこのやり方で、従来45ミクロンだったフィルムの厚さが半分近くの25ミクロンになった。プラスチックの使用量が約4割削減され、廃棄の際にCO2の発生を軽減する環境に優しい商品としても注目を集めている。密封性や摩擦に強い機能も加えた7層構造で、これまでの強度が弱いフィルムでは難しかったスペアリブ、魚、貝といった突起物のある食品を包装する。「焼肉屋さんに行くと骨がついている方が美味しそうじゃないですか。そういった大きい肉を業務用にパッケージングするフィルムです」

このフィルム、開発に3年かかった。「作るのに1年。日本には四季があり温度や湿度が変わるので、次の1年で本当に作れるのかどうか、さらにもう1年かけて安定して生産できるのかをチェックしました」

新しい手法で作るため、今は1社だけにしか販売していない。「もし何らかの事情で供給できなくなったらお客さんに迷惑がかかるので慎重を期しています」。入交さんは商品を安定して供給することを重視する。そこには忘れられない苦い経験がある。

チャレンジできる環境づくり

技術者として駆け出しだった25年ほど前の話だ。新しいフィルムを開発したが、納品時になっても取引先と契約した仕様の商品が作れなかった。材料のプラスチックが金型内に滞留し、フィルムにゲルと呼ばれる粒が残る現象が出た。あの手この手を尽くしてもゲルは減ってくれなかった。取引先の包装ラインを止めてしまったことで、会社に約1000万円の損害も出してしまった。「必死にあがいても解決できない。本当につらかったです」

なぜゲルが残るのか。入交さんは考え続けた。しかし10年間、答えは見つからなかった。

「もう火事場のバカ力でした」。ある時、思い切った策に出た。技術者の間ではタブーとされるやり方だった。「プラスチックには融点があります。例えば融点が200℃なら、200℃以上の熱で溶かすのが常識です。ですが、思い切って10℃ほど下げてみたのです。どうせダメなのだからやっちゃえって感じですね」。ゲルは消えた。理由は今でもはっきりしないという。「プラスチックは滞留すると熱で劣化してゲルになることがあります。温度を下げたことが熱劣化を防いだのか・・・・・・でも、ゲルが減った時はうれしかったですね」。この経験が、その後の入交さんの指針になった。

「発見とはこういうことだと思うのです。ダメもとでいい。チャレンジを恐れたら発見は出来ない。若い技術者にそういった環境を作ってやることが今の私の仕事です」

様々な種類のフィルムが商品を守る

「じゃあ、うちがやったろうか」

力を入れなくても真っすぐ切れるフィルムを新たに作った。「納豆やギョーザのたれが入っている袋のイメージです。食品以外でも使えると思っています」。指先の力が弱いお年寄りでも簡単に開けられるようにと考え出した商品だ。"ちょっと仲の悪い"樹脂同士を混ぜ合わせ、分子の配列を工夫することで切れやすくした。「開封に刃物を使わなくてもいいのでケガが無くなります。食品や医療・医薬品分野は血液を嫌いますし、飲食店で問題になるフィルム片の混入も防げます」

技術者から経営者になり、まもなく3年が経つ。「今のフィルムにどんな課題があって、それを解決するにはどうすればいいのか。考えることは何も変わりません」

昨年、これまで付き合いが無かった企業から立て続けに3件、共同開発の依頼が来た。別の企業に持ちかけたが、「無理だ」と言われ、四国化工の技術を頼って来たのだ。「他が出来ないのなら『じゃあ、うちがやったろうか』という気持ちです」

簡単なテーマではない。だが、この課題をクリア出来れば、包装フィルムのスタンダードが変わる可能性も秘めているという。「大きな仕事ですが自信はあります。いつも『何とかすれば出来る』と思うのです。経営者と言っても、やっぱり技術屋なのでしょうね」

◆写真撮影 フォトグラファー 太田 亮

入交 正之 | にゅうこう まさゆき

- 1959年 徳島県生まれ

1984年 秋田大学鉱山学部 金属材料学科 卒業

太平洋ランダム株式会社 入社

1985年 四国化工株式会社 入社

1995年 メディカル開発室室長

2005年 食品資材事業部技術部長

2006年 食品資材事業部長

2008年 技術本部長兼海外事業部長

2012年 代表取締役社長

- 写真

四国化工株式会社

- 住所

- 東かがわ市西山516番地1

TEL:0879-23-3111

FAX:0879-23-3101 - 設立

- 1983年4月11日

- 資本金

- 2億2000万円

- 従業員

- 250名

- 事業内容

- 食品、医療、工業分野での高機能多層フィルム製造・開発 他

- 工場

- 白鳥、横内

- 事業所

- 関西、札幌、東北、関東、九州

- 関連会社

- 四国凱密高商貿有限公司(上海)

- 確認日

- 2018.01.04

おすすめ記事

-

2009.06.04

競争のない未開拓市場へ「確かな地図」を描く

帝國製薬 代表取締役社長 村山 昇作さん

-

2017.08.03

香川から世界へ 健康テクノロジーを発信

産業技術総合研究所四国センター 所長 田尾 博明さん

-

2015.06.04

点検する技術 新たなビジネスの領域へ

西日本高速道路エンジニアリング四国 社長 保崎 康夫さん

-

2011.02.17

もっと世界のオンリーワンを! ~技術開発の事業化戦略~

四国化成 代表取締役社長 田辺 博臣さん

-

2022.07.21

培った技術を、提案型商品・自社商品にも生かす

カナエテクノス

-

2020.01.16

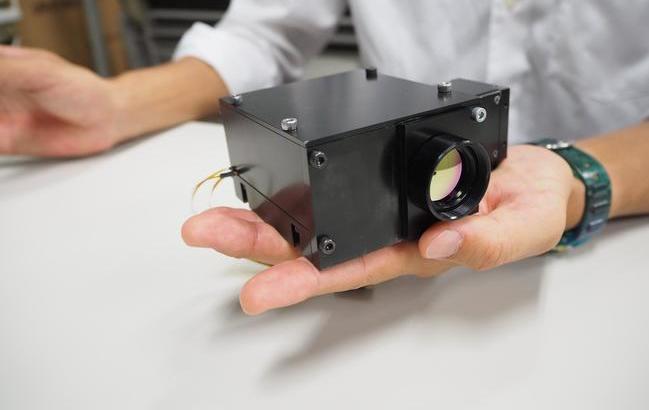

“光”で野菜や果物の鮮度を保つ技術

iRフレッシュ 四国総合研究所

-

2019.10.17

カメラとドローンでインフラ点検を容易に

老朽化インフラの広範囲異常検査サービス/ソイルック

-

2011.05.19

免疫細胞を活性化“研究者”だからこそできること

自然免疫応用技研 代表取締役 河内 千恵さん

-

2017.04.06

静電気とコラーゲン卵の不思議な関係 ~ワクモ(ダニ類)防除の特許技術~

香川大学農学部 松本研究室 ダニ類捕獲装置「i-Trap(アイ・トラップ)」

-

2015.11.05

ITU(国際電気通信連合)プレゼンテーション紀行

メロディ・インターナショナル CEO 尾形 優子

-

2014.09.18

優しい気持で 易しいソフトウエアを

コヤマ・システム 代表取締役 小山 敏則さん