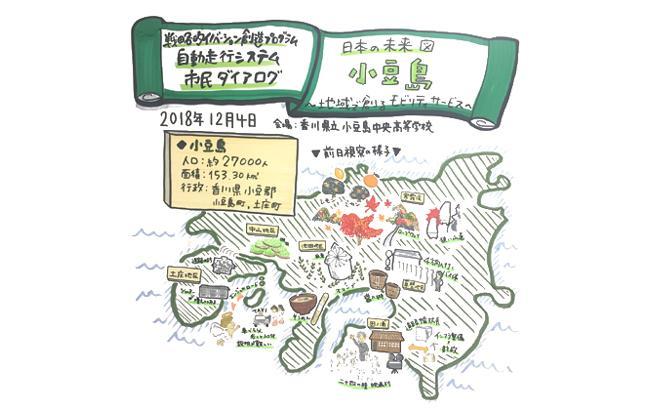

主催の内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動走行システムでは、自動運転に対する理解と関心を高めるために、2年前から「市民ダイアログ」を開催しており、地方で行なうのは今回が初めてとなる。市民パネリストとして、島内の企業経営者のほか、地元の高校生や婦人会、老人クラブの会長など多彩な顔ぶれの16名が参加。県外からの移住者や子育て世代も含まれており、「日本の未来図 小豆島 ~地域で創るモビリティサービス~」をテーマに、それぞれの立場から様々な意見が交わされた。

小豆島が抱える移動・交通の課題

生活面では「バス停までの数キロが不便、買い物帰りだと荷物が増えて特につらい」「送迎に時間がとられることで習い事を諦めることもあり、子供の芽を摘んでいる思いがある」との意見のほか、特に高齢者等については「免許証がないと、どこに行くのも面倒なので返納したくない」「免許を返納すると、自身の生活で周りの手助けが必要になる」「バスに乗れない高齢者や障がい者も多く、送迎は家族でしなければならない」といった声も聞こえた。

小豆島の地理的条件によるものとしては「島内は坂道が多く、自転車通学がしんどい」「船を下りてからバス発車までの待ち時間が長く不便」「夜間は孤島になってしまい、救急医療対応が必要な際に申し訳ない」「災害があった場合、島外に商品を運ぶことができなくなる」などの意見が出された。

また、観光客が増加している小豆島では「近年は観光客の利用が増え、ビジネス利用者にしわ寄せがいっている」(タクシー事業者)、「冬期はバスが走らなくなり、個人観光客だと登り口まで来てもらう手段がなく、観光に来てくれているのに観光できていない」(ロープウェイ事業者)、「シーズンによっては通学で利用するバスが観光客で混雑して困ることがある」(高校生)など、生活者と観光客との移動手段共有における課題もあげられた。

より良い小豆島の姿とは。どのような移動があると良いか。

印象的だったのは、この議題とセットで出された「より良い小豆島の姿」について話し合う場面。初めは、主テーマであるモビリティに関する意見が交わされていたが、そのうち「人と人とが助け合うことができている」「若い人がかえって来てくれる」「自動化が進んでも島の心を忘れないよう、子供たちに島の良さを伝えていくことが大切」「色んな企業や大学と連携した商品開発や実験の場として、もっと島を利用してもらいたい」といった大切に守りたい地元の魅力や将来像に言及、参加者の熱い思いがこちらにも伝わってきた。

自動運転は人の可能性を広げる

一方で、これら不安を解消するためにも、追い抜きする際には挨拶したり、人が前に現れたら道を譲ったりする「共感を持つAI」の必要性も語られた。また、ドライバーの役割として、運転者としては自動化によって軽減される反面、事故があった際に人を助ける保安員としての役目は自動化できない領域であることから、いま以上に多様な人がそれらの役割を果たせるようになる点が指摘された。

新しい時代にどんなコミュニティをつくるかは、住民みんなの課題

大学生によるグラフィックレコーディングが

議事内容をリアルタイムに可視化

今回のダイアログには、モビリティや都市デザインに関わる研究をしている東京の大学生10名が運営スタッフとして参加しており、「中央では出ない発想、出なかった意見を聞くことができた。こうした動きを横でつなぐには若い人の参画が必要で、継続的に来て欲しいとの意見が高校生からあったことは嬉しい」とイベントの成功を喜んだ。

SIP自動走行システム・サブプログラムディレクターの有本建男氏は「今日のダイアログ自体が実験」と評し、「今日の内容を是非それぞれの地域に持ち帰って、関心を広めてほしい」と期待を込めた。SIP自動走行システム推進委員会構成員で国際自動車ジャーナリストの清水和夫氏は「2020年から2025年の間に、今までできなかったことが出てくる。新しい時代にどんなコミュニティをつくるかは、みんなの課題。移動は手段であって、その先に何があるかを考えることが大切」と述べた上で、こう締めくくった。

「モビリティが多様化すればコミュニティも多様化する」

Aチームの議事内容

Bチームの議事内容

おすすめ記事

-

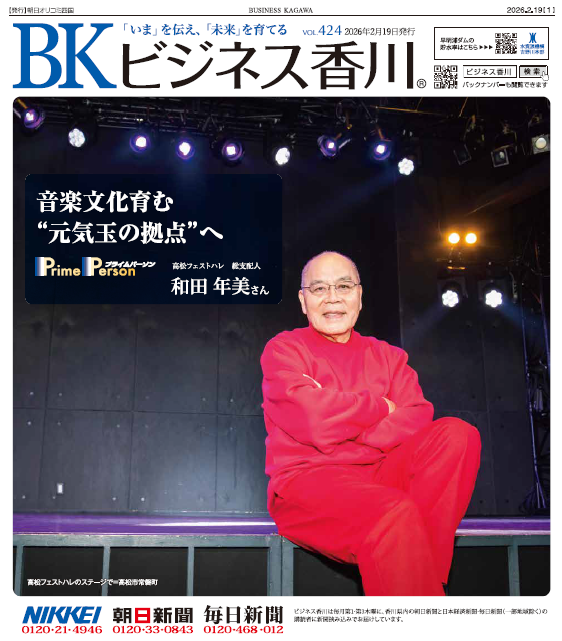

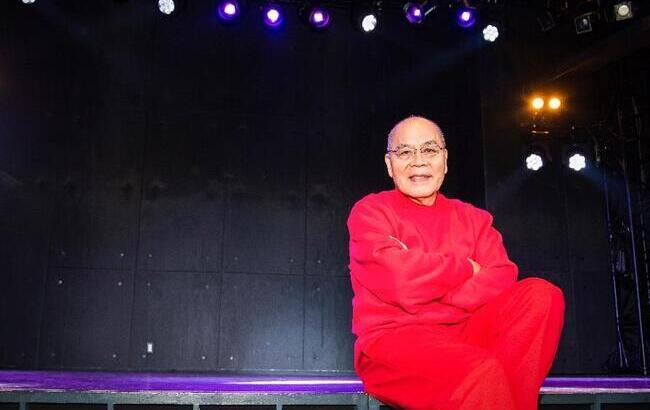

2026.02.19

音楽文化育む “元気玉の拠点”へ

高松フェストハレ 総支配人 和田 年美さん

-

2025.08.21

まち全体を一つの「宿」に見立て

古民家を核に日常風景の魅力を発信NIO YOSUGA 代表取締役 竹内 哲也さん/菅組 社長 菅 徹夫さん

-

2025.02.06

若者が集まるまちの先進例

原動力は「楽しむ」こと!さぬき市津田地区まちづくり協議会 理事 安芸 青児さん

-

2024.10.17

繋がるヒト・コト・モノ… 駅から始まるまちづくり

JR四国 社長 四之宮 和幸 さん

-

2023.05.04

不動産のノウハウを生かし坂出を元気に

地域活性・スタートアップ支援事業/株式会社レッツ

-

2023.04.06

よみがえる田園都市国家

著:佐藤 光/筑摩書房

-

2022.10.20

ウォーカブルシティ入門

著:ジェフ・スペック/学芸出版社

-

2021.05.20

「もしかしてもしかして私の他にもだーれーかー」

四国なんでも88箇所巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也

-

2019.08.01

地上の星

四国なんでも88箇所巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也

-

2011.03.03

いつか大きな実になれば・・・・・・本や人との貴重な出会い

日本自動車連盟四国本部 事務局長 参事 島袋 勢一さん

-

2011.03.17

仕事も人生も、ご縁を大切にしたい

日本工営四国支店 支店長 守隨 治雄さん