そこで、大会の発起人である梅田智子さん、高松市長・大西秀人さん、大会実行委員長・岡村浩志さんにご登場いただき、これまでの10年、そしてこれからについて語っていただきました。

どういう思いで「サンポート高松トライアスロン大会」を始めたんですか

大会エヴァンジェリスト(大会発起人) 梅田智子さん

だったら、芸術祭で世界中から注目が集まるこの機会に、体育祭もやったらいいんじゃないかって。トライアスロンに来てくれた人がサンポートから島を見て、関心をもってほしいという思いもありました。

それで、毎週末香川に帰って会う人会う人に企画書を見せて、09年ごろに市長にもプレゼンしたら背中を押してくれたんです。本当にありがとうございました。

大西市長(以下大) いやいや…私は「まず道路使用の許可をきちんと取って関係者の理解を得られれば応援します」と言いましたが、1年では難しいと思っていました。やんわり断ったつもりだったんですが…。

梅 てっきり「共催しますよ」という意味かと。

岡村委員長(以下岡) 今の話を聞いていたら、市長は断ってますね(笑)

大 最初は、スプリントディスタンス(25.75km)での開催でしたが、本当に10年11月に大会が実現した。梅田さんはじめ、実行委員会の頑張りは素晴らしかった。

梅 メンバーの力は大きかったです。トライアスロンを見たこともないメンバーが必死に頑張った。今年からは岡村さんが実行委員長を引き受けてくださいました。

岡 歴代の素晴らしい実行委員長がいて私で3代目。10回の記念大会に実行委員長をさせていただくという重みを感じています。

大 この実行委員会は、大会が終わった翌週からすぐに来年の大会に向けて毎週話し合っているのがすごい。

岡 「日本一安心安全な大会」という前提の上で、毎年ゼロベースで考える。一つでも二つでも新しいことをする。そのアイデアを絞り出すための委員会でもあります。

梅 選手として10年ほどいろんなトライアスロン大会に出場し、ボランティアとして参加もしましたが、実行委員会は競技団体か自治体が運営しているケースがほとんど。会議も真面目な雰囲気で…。うちは大笑いしながら、面白いアイデアが生まれるんですよね。で、それを実現するためにみんなが動く。

大 私は第2回大会から大会会長として関わっていますが、民間主導という形でうまくいっている。委員会が大会の内容も決めてスポンサーも集めて。高松市は助成とともに、職員がコース設営・警備等で参加もしていますが、行政主導でない形が、この大会のよさであると思います。

岡 高松市の協力は本当に心強く思っています。特に17年に「アジアカップ」を誘致して2日間開催となってからは高松市の職員が200人以上運営に参加してくれた。中央通りの交通規制の交渉や、関係者への合意形成も市が前面に立ってくれました。2年前には大西市長もスイム部門で参加していただきましたし、今年から市立「みんなの病院」が救護班として入ってくれます。

梅 最初の反応から考えると夢のよう(笑)

大 この大会は、官民がそれぞれの強みを生かして連携する、まちづくりの一つのモデルになっていると思いますね。

トライアスロンを“まちなか”でやる意味は、どういうところにあるのでしょうか

大会会長 大西秀人高松市長

大 トライアスロン大会の多くは郊外で開催されます。自然の中でのスポーツもいいのですが、市街地のまちなかの風景と選手や観客が一体化するのがこの大会の醍醐味だと思います。

岡 交通規制をしやすいのは交通量が少ない島や山間部。ここまで街のど真ん中のコースは全国でも珍しいですよね。

梅 選手として参加する立場からいうと、山の中を孤独に走るより観客がいて応援してくれる方が、テンションが上がります。アクセスがいいまちなかでやることで、ボランティアも観客もいろんな人が集まってくる。すると今までトライアスロンを見たことがない人が「おもしろいやん」って。で、参加する人も増えてきた。

岡 私は競技はやらないので、運営側として選手がどう感じているか知りたくて話を聞きました。印象に残っているのは主婦の方のお話。「最近は、主人からも中学生の息子からも『ありがとう』と言われないけど、トライアスロンで完走したら『おめでとう』「頑張ったね』と言ってくれる。それが生きがいで参加しています」と。

鉄人レース=限られたアスリートだけが参加するイメージでしたが、こういう参加の仕方もあるんだと。これも、沿道での応援があるからだと思いました。

梅 すそ野を広げるという意味で、トライアスロン×アート「トライアート」(造語)の試みもしました。選手が身に付けた計測タグの情報を利用して、最初の選手がゴールした瞬間の全選手の位置をピンで刺した保多織を作品として展示したり。アート系の雑誌に掲載されたことで、スポーツに興味がない人も来てくれた。1つの物事に興味の対象が違う人がそれぞれ楽しめるよう入り口をたくさんつくる。それは、多彩な人が共存する街づくりにもつながる話だと思います。

大 選手たちを撮影するカメラの列も増えてきていますね。

あと、まちなかトライアスロンの代表として横浜や高松があげられますが、本当に街のメインストリートを走るという意味で、高松は日本一だと自負しています。2年前からはアジアカップも誘致して知名度もどんどん上がっている。そうすると「高松」の知名度も高まる。大会がシティプロモーションとしても大きな力を発揮してくれていると思いますよ。

地域の企業や人をどうやって巻き込んでいったんですか

大会実行委員長 岡村浩志さん

大 行政としてはやはり市民のみなさんの理解があることが前提だと思っています。中央通りを交通規制するにあたって、回を重ねるごとに「トライアスロンだから」という空気になってきている。実行委員会が企業や近隣の商店、住民に話をしながら少しずつ理解を広げてきたんですね。

梅 協賛社を広げるアイデアとして、企業対抗リレーを実施しているのも大会の特徴です。企業は全国の支社からスイム、自転車、マラソンの得意な社員を選抜して参加する。もちろん全国から応援にきて、ボランティアとしても支えてくれるんです。

岡 あまり目立っていなかった人が大会で活躍して社内で注目されて、仕事にも前向きになったということもあるみたいですよ。

大 高松市から、今年は2チーム出場しますよ。

梅 優勝を狙ってくるんですよね。容赦がない(笑)

岡 あと、普及活動としては、大会前に子どもたちや初心者対象のトライアスロン教室を開催しています。前夜祭には高松商業高校書道ガールズのパフォーマンス、当日は高松北高校などの応援部の協力といった交流事業もやっています。

梅 パフォーマンスは選手たちの気持ちを盛り上げるし、応援もめちゃくちゃ感動します。そういう一つひとつが10年やってきた宝物ですね。

今後に向けて、どんな大会にしていきたいですか

岡 実行委員長としてはまだ大会を経験していないので次回のことをいう段階ではないかもしれませんが、まずはアジアカップを定着させて、その先も狙ってみたいですね。

梅 日本一、世界一のものは東京に行かないと無理―じゃなくて、世界トップクラスの選手が高松で目の前で見られるのは嬉しい。

大 自分たちの街にこういうスポーツ大会があることは、誇りにつながる。あとは、中学生・高校生といった若い世代を巻き込むと面白いと思いますよ。

岡 来年は東京オリンピック2020もあるし、トライアスロンが市民にもっと定着するスポーツになればいいと思います。

梅 オリンピックといえば、実行委員会メンバーがオリンピックの審判に選ばれました。初回大会は選手として、2回目から実行委員会に入り、バイク部長や審判長など経験を重ねていました。メンバーから東京オリンピックの審判を出すのは実行委員会みんなの夢だったんです。

大 それはすごい。大会のステータスも上がりますよね。

岡 こうやって笑って夢を語れるようになるとは。10年前とえらい違い(笑)

大 大会が大きくなることが高松を世界にアピールすることにつながる。ぜひ成功してほしいですね。

梅 今はいろんな人が関わってくれる土台ができている。そんな人たちのアイデアや夢が少しずつ加わっていって大会がこれからも面白くなっていくんだろうな、と思います。

東京オリンピック2020の審判に選出

角田 剛さん

スポーツ競技の審判は「イン、アウト」といった“ジャッジ”が主な役割というイメージですが、トライアスロンの場合は、どうすればスムーズに選手がゴールできるか、大会が安全に運営できるかを考えるのも重要な仕事の一つ。「選手の時はコースやタイムのことに意識がいきがちでしたが、実行委員会に入って審判を経験して視野が広がりました」。早朝からコースをつくってくれる多くのボランティア、交通規制して不便をかけているのに応援してくれる地域の人達のおかげで選手たちが走れるということを実感できるようになったという。

東京オリンピックに向けては「世界で一番大きなイベントに関われるチャンスをもらったのはすごく嬉しい。緊張すると思いますが『高松からやってきた』という誇りをもって臨みたいですね」

少し落ち着いたらまた、選手としても参加してみたいという。「選手目線を忘れないように。そこでの気付きが、審判になった時にまた役立つと思うから」

おすすめ記事

-

2023.11.02

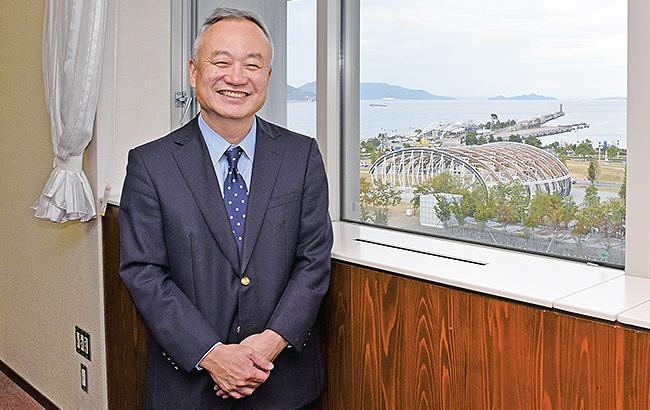

ふるさとの魅力発信に尽力したい

日本航空株式会社 高松支店長 中橋 健史さん

-

2022.03.03

「今を生きる」

四国なんでも88箇所巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也

-

2022.01.06

リベラル・アーツで「考える人間」を育てる

四国学院大学学長 末吉 高明さん

-

2022.01.06

情報力とネットワークで地域の産業を支えたい

中国銀行執行役員四国地区本部長 山﨑晋弥さん

-

2021.05.07

コミュニケーションの拠点に

琴平文具店 店長 伊藤陽香さん

-

2019.12.05

日本列島回復論―この国で生き続けるために―

著:井上岳一/新潮社

-

2019.09.19

目的に向かっていくプロセスがおもしろい

日本政策投資銀行四国支店長 岡井覚一郎さん

-

2019.04.19

「アバター」活用で地方創生進める

ANAホールディングス

-

2016.01.21

意思を強く、為せば成る

四国経済産業局長 成瀬 茂夫さん

-

2018.11.01

答えは丸亀町商店街にあり

四国地方整備局長 平井 秀輝

-

2017.03.02

なんしょん?なんしょんな? なんがでっきょんな?

四国なんでも88箇所 巡礼推進協議会会長 佐藤 哲也