はたして“一時的なこと”と考えるべきか、将来を見すえた視点が必要なのか。地元企業のオンライン化について探った。

テレワークだけじゃない 何のためにオンライン化するのか

オンライン化とは「インターネット等の回線を通じてつながることで、場所や距離に縛られず事業・業務が行える状態を指します。ただ企業の活動は個々に違うため、オンライン化の目的も手段も企業によって違います」。例えば、オンラインを生かして遠方の人とビジネスをする、顧客との新しい関係を構築する、仕事の効率を上げる、オンラインバスツアーのように新しいサービスを生み出すなど。

「オンライン化自体を目的としては意味がありませんが、社会の変化を積極的に取り込むことで、チャンスが広がると思います。今の仕事をそのままオンライン化するのではなく、目的から自分たちの業務を見直し、整理する。結果、生産性が上がるというのが理想的な姿だと思います」

社内業務の効率化で創造的な仕事につなげたい 樋口工業

誰がどこの現場に何時間いて、どの資材でどんな作業をしたかを把握し請求書発行、給与計算、売上管理……。「入力作業は主に自分でしていて、なんとか効率化できないかと数十年前から様々なソフトを使い自力で試行錯誤してきました。それでついに作業量もデータ量も限界に。でも事務スタッフを増やす余裕はないし」と代表取締役の樋口隆仁さんは振り返る。

そこで専門家に相談して、自社に合わせてデータベースを構築できる「FileMaker(ファイルメーカー)」を導入し、社内サーバーにデータを蓄積。1日の労務日報の入力時間も短縮され、入力さえしておけば売上、粗利、見積、請求書、給与計算、過去に手掛けた現場の地図、作業内容、現場写真などの情報がひもづけされ一括管理できるようになった。

業務管理、財務それぞれ担当がいて別のソフトを使うという会社も多い。「きっと重複する作業もあるだろうし、毎月人件費がかかる。そう考えると、導入に400万円ほどかかりましたが高いコストではない。小さい会社ほどIT化は必要だと思います」。事務スタッフは1人、フレックスタイム制で仕事をしているが、スムーズに業務が進められている。

一方で、従業員とは仕事後に事務所に帰ってきたときや、給与を直接渡す際に積極的にコミュニケーションをとる。今後は、一人ひとりの仕事内容を見える化できるようアウトプットして、給与支給日に仕事の状況や今後の展開など発展的な話をしていきたいという。

「経営者は管理だけではなく、営業的なことや新たな事業について考えるのが一番の仕事。その時間ができたことが大きい」。現在、会計士や社労士といった外部協力者とも必要な情報をサーバーで共有し、1カ月待たなくても売り上げ状況が随時わかるようにするなど、データベースを構築中。「きっと同じ悩みをもつ中小事業者は多いと思うので、データベースソフトを活用しての社内情報管理のOA化・IT化を普及したい」という。

HP=https://www.hkhyperworks.com/

オンライン化で子育て中も働ける場を

へ、樋口社長から声を掛けられて現在の職場に。

「勤務は基本的に、朝から子どもをお迎えに行く時間まで。子どもが熱を出したときや、幼稚園が早く終わるときも慌てなくてすむこの働き方は本当にありがたい」。コロナ禍で幼稚園が休園になったときも対応できた。夏休みや、今年の長い春休みにも子どもたちと一緒に出社し、様子をみながらオフィスで業務をこなした。

テレワークでは勤怠管理が難しいことが、よく問題になる。「決まった時間会社にいる=働いているということではなく、仕事量や内容でも評価できるようになればいいと思うんですが……」。瀬田さんの場合、時には家から会社のサーバーにアクセスしながら、十分に仕事をこなせるよう工夫している。また、データベース構築について改良点を提案することもあるという。

「スキルや能力があるのに働く場がない人は、地方に多いと思います。そんな人材を生かせるようなオンライン化も進めばいいと思っています」

顧客との新たなコミュニケーションを模索 旭屋

フレンチ&イタリアン、ワインを楽しめる同店は、以前からワイン愛好家のすそ野を広げるためワインセミナーを開いていた。それをオンラインで発信する事業を始めた。特徴的なのは、ただ講義をするだけではなく、セミナーで取り上げるワインとテキストを事前に販売し、自宅でテイスティングしながら授業をする点だ。そのため「期限付酒類小売業免許」も取得した。講師はシニアソムリエのオーナーと、ソムリエのスタッフが務める予定だ。

初めての開催となるセミナーには7人が参加。ワインのあけ方を体験しながらグラスの形、地域のブドウ品種のことなどを説明する45分の授業をした。参加者からは「今まで白ワインしか飲んでいなかったが、今度は赤も試したい」「好みのワインの入荷状況をお知らせしてもらえるサービスがほしい」などの感想があがった。

参加者の中には来店したことがない人もおり、常連客とのコミュニケーションだけではなく新規顧客開拓にもつなげたいという。「多くの方が来店していただいていた時期は、一人ひとりのお客様とじっくりコミュニケーションする時間があまりなかった。今までのことを見直す時間ができたので、お客様の声をしっかり聞いて見つかった課題を次に生かしたい」

一次的な対応ではなく将来を見すえて

とはいえ、熱心なのはまだ一部。在宅勤務を実施したものの、緊急事態宣言の解除後は通常の勤務体制に戻している企業も多い。コロナ禍収束まで一時的に乗り切れれば、というのが全体的な傾向だ。しかし水本さんは、地方の企業にとってITを活用し、オンラインビジネスに取り組むことで、事業を発展させるチャンスは十分あると考えている。

以前から、都市部への一極集中や地方の人口減少を背景に、地方に仕事や人材を分散させることと、働き方改革を目指して国はテレワークを進めてきた。なかなか進まなかったが、コロナ禍で急激に進んでいる。「今は都市部が注目されていますが、いずれ地方にもその流れはやってくる。その時のためにコロナ対策だけでなく、将来を見すえた取り組みが必要」。県外の仕事を受注する、優秀な人材を確保するためには、オンラインビジネスへの展開は欠かせないという。

ただし、進めるポイントは組織の成熟度に合わせて段階的に。社内の課題や目的をはっきりさせないまま一気に進めてしまうと、導入したシステムが使いづらい、無駄なコストがかかるなど、企業にとってマイナスになってしまう。

また「IT導入の前に、すぐに自分たちでできることもある」という。在庫管理をIT化したいなら、まず棚を整理整頓してどこに何があるかわかるようにする。テレワークを進めたいなら、紙の資料を電子化しどこからでも資料を確認できるようにする。

「取り組み方がわからなければ、公的機関を通じて専門家に相談してほしい。無料ツールの活用なども一つの方法です。業種、規模を問わずとにかく一歩、前向きに進んでほしいと思います」

取材を終えて

コロナ禍で経営が苦しくなり、経営者は今まで以上に無駄を排除、効率化にシビアになる。つまり、自分の存在価値を見出せないと居場所がなくなるかもしれない。コロナ禍を経て、今後について考えないといけないのは経営者だけではなく従業員も同じだ。

おすすめ記事

-

2025.12.18

プログラミングの面白さを伝える

学生主導の中学生向け公開講座香川高等専門学校詫間キャンパス 情報工学科

-

2025.12.16

香川大「SETOKU」がセキュリティ人材育成部門で優秀賞

香川大学

-

2024.03.21

IoTを活かした新たな方法で

水産資源の自給率アップに貢献したいFGROW JAPAN

-

2023.08.03

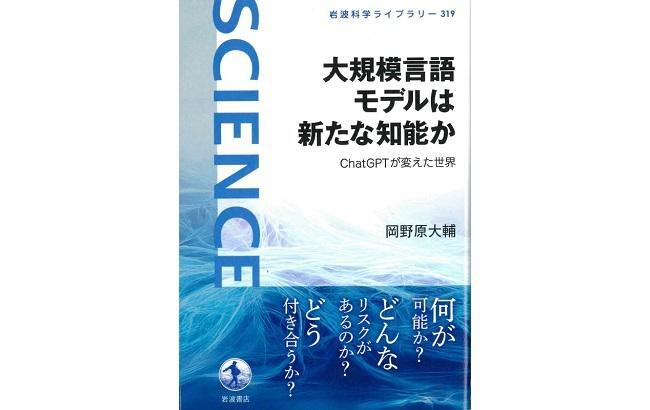

大規模言語モデルは新たな知能か ChatGPTが変えた世界

著:岡野原 大輔/岩波書店

-

2023.05.04

甘えをいましめる「至誠通天」

アリスプラン 代表取締役 中村 真徳さん

-

2023.04.20

スタートアップを支える予約・顧客一元管理システム

LOYTEM(ロイテム)/アリスプラン

-

2022.07.21

IT化・DX化で運送業界の人手不足解消を目指す

朝日通商

-

2022.02.17

そうだ、教科書を読んでみよう!「情報Ⅰ」

香川県教育委員会 教育長 工代 祐司

-

2021.09.08

離島向けドローンの長期定期就航を開始

かもめや

-

2021.06.17

「お客様の視点」を大切にシステム開発

三光システム 代表取締役社長 白石光一さん

-

2021.05.31

トキワ街にインキュベーション施設

濱川学院、Dreamly