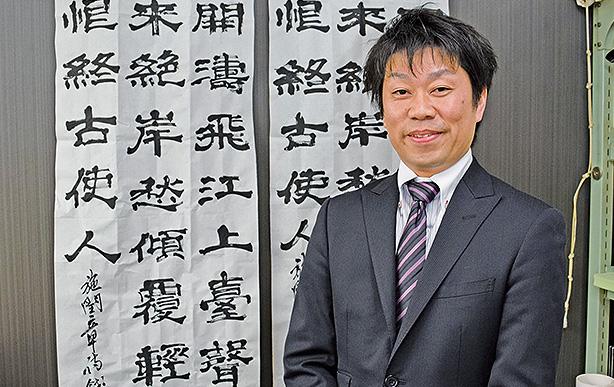

小学生の時に書道を習い始め、3人兄弟の中でただ1人長続きしたという。両親から書を学んだが、強いられたことはなかった。大学卒業を迎える頃、書道家として歩むか、就職するか迷った。

「決め手は『若い時の未熟さは許される』という父の言葉でした」。不安もあったが、心を決めた。加藤さんの穏やかな語り口には、書に傾ける情熱がにじむ。

昔は習い事と言えばそろばんか書道しかなかったと振り返る。「今は何でもあるし、器用な子が増えたなと思いますね」。けれど、文字はすぐにうまく書けるわけではない。簡単には習得出来ず、鍛錬するからこそ意味がある。「根気・真剣・努力が必要。基本を一所懸命取り組んだ後に、楽しさがやってくるものだと思います」

若い頃は手本を見ながら書く臨書や展覧会活動を中心に行っていた。加藤さんは漢詩集を教科書に、特に王羲之の臨書に励んだ。王羲之は後世に大きな影響を与えた中国の書家で、書聖と呼ばれている。「これまでの書を踏まえて、初めて自分の字が完成するんです」

20代の頃、水墨画を習うために岡山の倉敷まで通っていたことがある。書道と同じ墨と筆を使っても、全く違う作品が出来ることに感動を覚えた。墨のすり方、筆の使い方、それぞれが書道とは異なり、学ぶことが多かった。

あれもこれもと、いろいろな課題をやりたくなってしまいがちだが、集中力があり根気強く続けられる人がうまくなれる人だとか。続ければ続けるほど味が出てくる。「字を使って自分を表現するので、生活も含めて書道と言えるかもしれませんね。感性が磨かれれば周りの景色の見え方も違ってきます」

保育所で鉛筆の持ち方を指導したり、カルチャーセンターの講師を務めたりと、教室運営のほかにも精力的に活動する。依頼を受けて書をしたためることもあり、これまで寺社や飲食店などの看板制作を手掛けてきた。

がむしゃらに進んできた書の道。振り返れば長いようで短い。加藤さんにも子どもが3人いる。自分の両親と同じように、子どもたちに書道を強要することはない。「やりたいことは自分で見つけるものですから」。一画ずつに心を込めるように、書の道を踏みしめる一歩もたおやかだ。

加藤 聖岳 | かとう せいがく

- 1969年5月 高松市国分寺町生まれ

聖融書道会 主宰

由源社 委員

読売書法会 幹事

日本書芸院 一科審査会員

香川県美術家協会 役員

毎日書道会 理事

四国書道展 招待作家

香川県展(2013年奨励賞受賞)

- 写真

聖融書道会

- 所在地

- 高松市国分寺町福家甲2370-3

- TEL

- 087-874-1338

- 確認日

- 2018.01.04

おすすめ記事

-

2022.04.07

香りに込める歴史への思い

株式会社一 代表取締役・合香師 岩佐 一史さん/代表取締役 戸田 啓喜さん

-

2019.08.01

担ぎ、作り、伝えていく

祭礼SHOP 響や(おとや) 代表 織田 幸宏さん

-

2010.09.02

真っ正直な商い。着物の良さを発信し続けることが大切

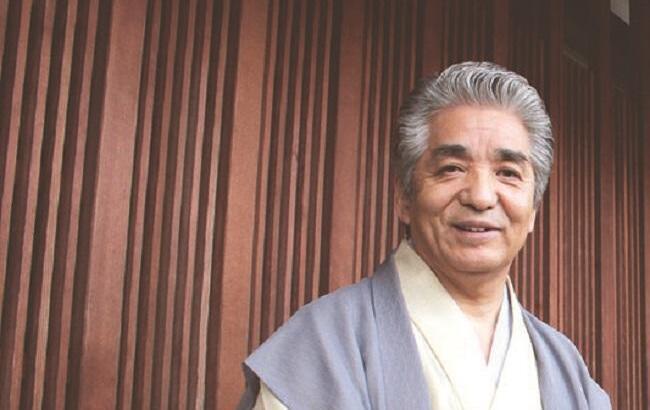

桂 代表取締役社長 奥山 功さん

-

2015.02.19

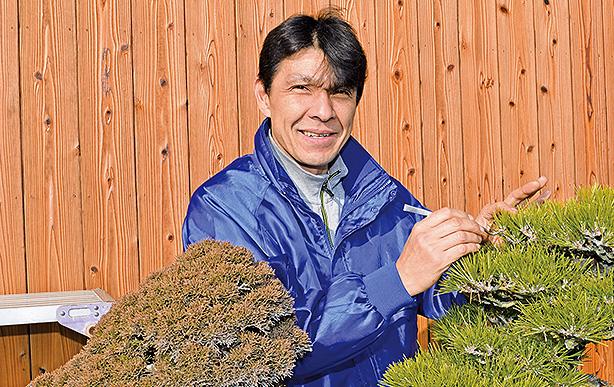

時代が変わっても 変えたくないもの

平松春松園 4代目園主 平松 浩二さん

-

2015.03.05

心・技・体で世界に響く音

和太鼓集団 夢幻の会 主宰 奥村 文浩さん

-

2016.10.06

伝統とは 変わり続けること

大川原染色本舗 大川原 誠人さん

-

2025.03.06

千年続いた遍路文化を千年先へ…

世界遺産登録に向けて機運醸成NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク

専務理事 岩澤健さん・事務局長 大西信文さん -

2022.12.01

四国遍路の経験

日本銀行 高松支店長 高田 英樹

-

2021.10.21

伝統の体験の楽しさ

日本銀行 高松支店長 高田 英樹

-

2019.08.28

「漆器ができるまで」が分かる

香川県漆芸研究所

-

2019.06.11

会社のロビーや応接室で漆器をめでて

香川県漆芸研究所